「スポーツや日常生活で膝を痛めてしまい、半月板の損傷と診断された。手術を勧められたけど、できるなら避けたい…」。そんな思いを抱えている方は少なくありません。近年では、手術に代わる新しい治療法として「再生医療(幹細胞治療)」が注目されています。

今回は半月板損傷における再生医療の可能性やその最新動向について詳しく解説していきます。

◇半月板損傷とは?

半月板の役割と損傷の原因

半月板は膝関節の内部に位置する三日月型の軟骨で、膝にかかる負担を分散したり、衝撃を吸収したりする重要な役割を担っています。膝の安定性を保ち、スムーズな動きを可能にしているのも半月板のおかげです。

しかし、この半月板はスポーツや転倒などの外傷、加齢による変性などによって損傷することがあります。特に激しいスポーツ活動や膝をひねるような動作を頻繁に行う方、また中高年以上の方は、半月板損傷のリスクが高いと言われています。

損傷の主な症状と影響

半月板損傷が起きると、主に次のような症状が現れます。

◇従来の半月板損傷の治療法

半月板損傷に対する従来の治療法は、保存療法と手術療法の二つに分けられます。

保存療法(リハビリ・薬物療法)

損傷の程度が軽く、半月板が自然に修復する可能性がある場合には保存療法が選ばれます。具体的には、痛み止めや抗炎症薬の服用、サポーターの装着、理学療法(リハビリ)を組み合わせて行い、症状の改善を目指します。

保存療法のメリットは手術を行わないため身体への負担が少ないことですが、損傷が大きい場合や回復が難しいケースでは効果が限定的であることもあります。

手術療法(半月板切除術・縫合術)のメリットとデメリット

損傷が重度で保存療法では十分な改善が望めない場合、手術が適応されます。手術療法には主に二種類あります。

半月板切除術

損傷した半月板の一部を切除し、痛みの原因を取り除く方法です。短期的には痛みが軽減しますが、長期的には軟骨への負担が増加し、変形性膝関節症のリスクが高まる可能性があります。

半月板縫合術

可能な限り半月板を縫い合わせ、修復を目指す方法です。術後の機能回復が良好な場合もありますが、すべての損傷に適応できるわけではなく、また完全な回復が難しいケースも少なくありません。

いずれの手術にも入院やリハビリ期間が必要であり、合併症のリスクも伴います。そのため、「手術をせずに治したい」という希望を持つ方も多くいます。

治療後に残る課題

これら従来の治療法は、損傷の程度や部位によって十分な効果が得られない場合があり、特に長期的な膝の機能維持に課題が残ります。半月板を切除した後の変形性関節症への進行リスクや、縫合手術後の再損傷の可能性もあるため、新しい治療法が求められているのが現状です。

◇注目される再生医療(幹細胞治療)とは?

近年、手術に代わる新たな治療法として、「再生医療」、特に「幹細胞治療」が注目を集めています。

再生医療の仕組みと基本的な考え方

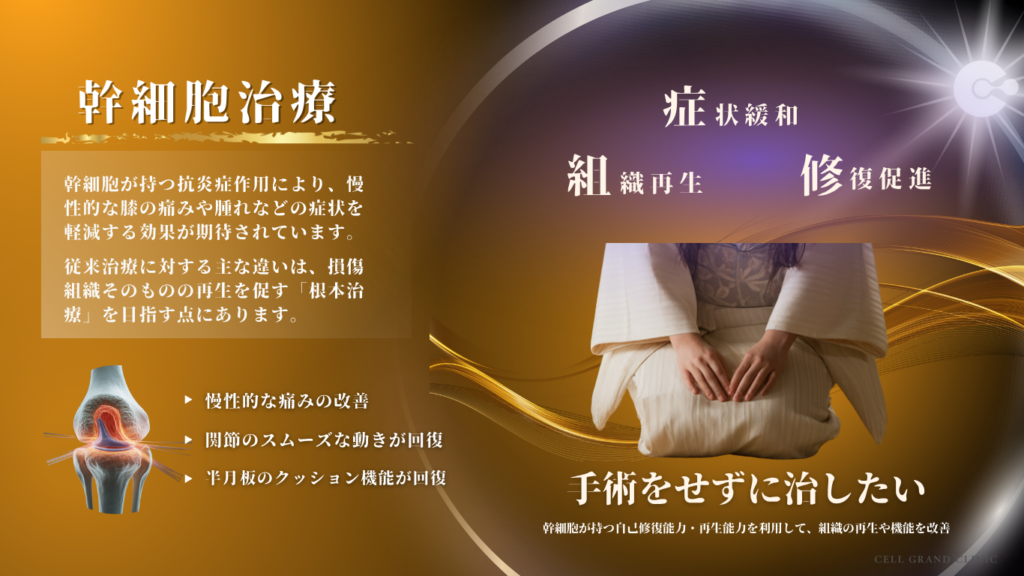

再生医療とは、患者自身の細胞を使って損傷した組織や臓器を修復・再生し、機能を回復させることを目指す治療法です。特に幹細胞を用いた治療では、幹細胞が持つ自己修復能力・再生能力を利用して、組織の再生や機能改善を図ります。

幹細胞は損傷箇所に直接投与されると、その周囲の組織に働きかけて炎症を抑えたり、組織の再生を促したりすることがわかっています。従来の治療法とは違い、「症状を一時的に抑える」だけではなく、「損傷組織そのものの再生を促す」ことを目的としている点が最大の特徴です。

幹細胞治療の方法

幹細胞治療の中でも特に注目されているのが、患者さん自身の脂肪組織などから採取した幹細胞を用いる「自己脂肪幹細胞治療」です。

具体的な治療の流れは以下の通りです。

幹細胞の採取

まず、患者さん自身の腹部などから少量の脂肪組織を採取します。この過程は身体への負担が比較的少なく、局所麻酔下で短時間で行われます。

細胞の培養

採取した脂肪組織から幹細胞を分離し、専門の培養施設で数週間培養・増殖させます。これにより、治療に十分な数の幹細胞を確保します。

幹細胞の投与

培養して増やした幹細胞を損傷した半月板周辺に注入します。幹細胞は損傷部位に定着し、周囲の組織を再生・修復する働きを促します。

この方法のメリットは、自分自身の細胞を使うため拒絶反応のリスクが極めて低く、安全性が高い点にあります。さらに治療後の回復も早く、従来の手術療法に比べて身体への負担も軽減できるという大きな利点があります。

◇幹細胞治療が半月板損傷にもたらす可能性

半月板損傷への具体的な効果

幹細胞治療の最大の可能性として期待されているのが、半月板そのものの組織再生や損傷部位の修復促進です。自己幹細胞を投与することで、損傷した半月板組織の周囲に炎症を抑える物質や成長因子が分泌され、損傷部位の治癒を促す可能性が指摘されています。

さらに、幹細胞が持つ抗炎症作用により、慢性的な膝の痛みや腫れなどの症状を軽減する効果が期待されています。

治療後に期待される改善点(痛み・可動域・機能回復など)

幹細胞治療によって損傷部位が修復されれば、以下のような効果が期待できます。

痛みの軽減

組織の炎症が抑制されることで慢性的な痛みの改善が期待されます。

膝関節の可動域改善

損傷部位の組織が再生されることにより、関節のスムーズな動きが回復する可能性があります。

運動機能の向上

半月板のクッション機能が回復すると、日常動作やスポーツ活動などでのパフォーマンス改善にも繋がる可能性があります。

これらはあくまで期待される効果であり、治療の効果や実際の改善度合いには個人差が存在します。

従来治療との違いと優位性

幹細胞治療の従来治療に対する主な違いは、損傷組織そのものの再生を促す「根本治療」を目指す点にあります。従来の保存療法(薬物療法、リハビリ)や手術療法(半月板切除術など)は、一時的な症状緩和や損傷部位の除去・修復に限界があります。

一方、幹細胞治療は、身体が本来持つ再生能力を引き出すことで、半月板の修復や膝の機能回復につながる可能性が指摘されています。

◇幹細胞治療が注目される背景

スポーツ医学での活用と一般への普及

再生医療は、スポーツ分野で早期の競技復帰を目指す治療法として注目され始めました。特に海外のプロアスリートが幹細胞治療を行った例が報道されるようになり、一般にも徐々に認知されるようになっています。

一般の患者さんにおいても、従来の治療で十分な改善が得られないケースや、手術に対する心理的・身体的抵抗感があるケースで、新たな選択肢として関心が高まっています。

手術を避けたい患者さんのニーズの高まり

半月板損傷の手術療法は効果が明確な一方、手術に伴う身体的負担や術後のリハビリ期間が懸念されることもあり、「可能なら手術を避けたい」と考える患者さんが増えています。このようなニーズの中で、より身体への負担が少なく、自然な回復を目指す再生医療への関心が高まっています。

医療技術の進歩と安全性の向上

幹細胞治療における医療技術や細胞培養技術の進歩が、治療の安全性や信頼性の向上につながっています。自己幹細胞を用いた治療法は拒絶反応や副作用のリスクが低いことが利点とされており、これも注目が集まる背景となっています。

◇幹細胞治療の今後の展望と課題

治療の普及における課題や限界

半月板損傷に対する幹細胞治療はまだ新しい治療法であり、日本では十分な臨床データが蓄積されているとは言えません。治療効果の持続性や、長期的な安全性については依然として議論の余地があります。

また、幹細胞治療は保険適用外のため、治療費が高額になる場合が多く、誰もが気軽に受けられる治療ではないという課題もあります。

日本における今後の動向や承認状況

日本国内において幹細胞治療は、一部の疾患(関節疾患など)に対して徐々に研究が進められていますが、まだ一般的な治療法として広く認められているわけではありません。厚生労働省による正式な承認プロセスが進む中で、今後の研究成果や症例報告が積み重ねられることで、普及や治療の適応範囲の拡大が検討されるでしょう。

◇よくある質問(Q&A)

Q1. 半月板損傷と診断された場合、運動やスポーツは控えるべきでしょうか?

A. 半月板損傷の程度によりますが、一般的には損傷部位への負担を減らすため、膝に強い衝撃やひねりが加わる運動は一時的に控えることが推奨されます。適切なリハビリを行い、痛みや腫れなどが改善してから段階的に復帰することが望ましいです。

Q2. 半月板損傷が悪化した場合、どのような症状が現れますか?

A. 損傷が悪化すると、膝の痛みや腫れが増し、膝の可動域がさらに制限されることがあります。また、膝が急に動かなくなる「ロッキング現象」が頻繁に起きるようになったり、膝が不安定で力が抜ける感覚を覚えたりする場合もあります。

Q3. 半月板損傷はどのくらいの期間で自然に治りますか?

A. 軽度の損傷であれば、数週間~数ヶ月で自然に改善することもあります。しかし、損傷の位置や程度によっては自然治癒が難しく、保存療法や手術が必要となる場合もあります。いずれの場合も、整形外科医の診察を受け、適切な治療方針を立てることが重要です。

Q4. 半月板損傷になりやすいスポーツや動作はありますか?

A. 特にバスケットボールやサッカー、テニス、スキーなど、膝を強くひねる動作が多いスポーツは半月板損傷のリスクが高まります。また、しゃがんだ状態からの急激な立ち上がりやジャンプの着地動作も損傷を引き起こすことがあります。

Q5. 半月板損傷と変形性膝関節症の関係はありますか?

A. 半月板は膝関節のクッションとして機能するため、損傷して機能が低下すると膝関節への負担が増加します。その結果、長期的には軟骨の摩耗が進行し、変形性膝関節症に至る可能性があります。早期に適切な治療を行い、悪化を予防することが重要です。

Q6. 半月板損傷と診断されましたが、日常生活で注意すべき動作はありますか?

A. 日常生活では、膝を深く曲げたり、急にひねったりする動作に注意が必要です。特に階段の昇降やしゃがむ動作、重いものを持ち上げる際などは慎重に行うことを心がけ、膝への負担を軽減することを意識しましょう。

Q7. 半月板損傷と靭帯損傷の違いは何ですか?

A. 半月板損傷は膝関節内のクッションである軟骨(半月板)が傷つくもので、主に衝撃吸収や膝の安定性に関わります。一方、靭帯損傷は骨と骨をつなぐ組織(靭帯)が傷つくことで起こり、関節の安定性に直接影響します。症状や治療方法もそれぞれ異なります。

Q8. 半月板損傷は若い人にも起こるのでしょうか?

A. はい、半月板損傷は年齢に関係なく発生します。特に若い方でもスポーツ活動や交通事故など、外傷性の原因で損傷するケースが多くあります。一方、高齢の方では加齢による変性に伴う損傷が一般的です。

Q9. 一度損傷した半月板が再び損傷する可能性はありますか?

A. はい、一度損傷した半月板は再び損傷する可能性があります。特に治療後に適切なリハビリや予防措置を怠った場合、膝への負担が繰り返しかかることにより再損傷するリスクが高まります。治療後も十分に注意することが大切です。

Q10. 半月板損傷を予防するために普段からできる運動やトレーニングはありますか?

A. 半月板損傷の予防には、膝周囲の筋力や柔軟性を高める運動が効果的です。特に太ももの前側(大腿四頭筋)や後ろ側(ハムストリングス)を鍛える運動、ストレッチングが有効です。スクワットやレッグエクステンション、軽度のエアロバイク運動などを日常的に取り入れると良いでしょう。

◇まとめ

再生医療(幹細胞治療)は、半月板損傷の新たな治療選択肢として期待され始めています。従来の治療法に比べて負担が少なく、損傷組織自体の回復を目指すという点で注目されていますが、現時点では治療効果や長期安全性に関して明確な結論は出ていません。

そのため、治療を検討される場合には、ご自身の症状や希望、治療のメリットとデメリットを十分理解し、主治医や専門医とよく相談したうえで判断することが大切です。この記事が、治療選択を考える際の情報の一助となれば幸いです。

とは?老化を招く体内の焦げつき-150x84.png)