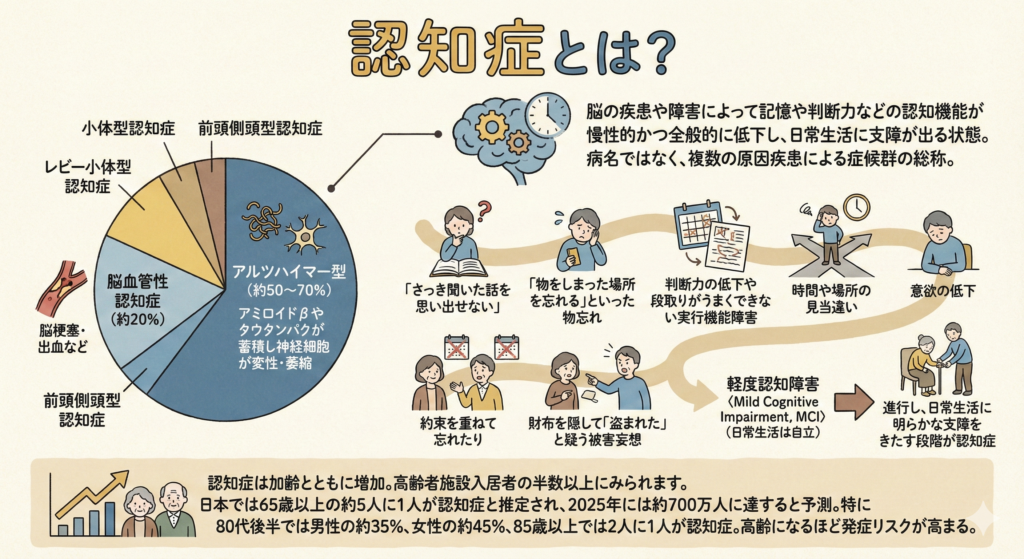

1. 認知症とは?

認知症とは、脳の疾患や障害によって記憶や判断力などの認知機能が慢性的かつ全般的に低下し、日常生活に支障が出る状態を指します。これは病名ではなく、アルツハイマー病、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など複数の原因疾患による症候群の総称です。特に多いのはアルツハイマー型(全体の約50~70%)で、脳内にアミロイドβやタウタンパクが蓄積し神経細胞が変性・萎縮して発症すると考えられます。次いで脳梗塞・出血などによる血管性認知症が約20%を占め、他にレビー小体型や前頭側頭型が続きます。

初期症状は緩やかに現れ、特に近い出来事を忘れる記憶障害が典型です。「さっき聞いた話を思い出せない」「物をしまった場所を忘れる」といった物忘れが増え、徐々に判断力の低下や段取りがうまくできない実行機能障害、時間や場所の見当違い、意欲の低下などが見られます。例えば約束を重ねて忘れたり、財布を隠して「盗まれた」と疑う被害妄想が現れることもあります。これらの症状が進行し、日常生活に明らかな支障をきたす段階が認知症です(軽度のものは軽度認知障害〈Mild Cognitive Impairment, MCI〉と呼ばれ、日常生活は自立しています)。

認知症は加齢とともに増加し、高齢者施設入居者の半数以上にみられます。日本では65歳以上の約5人に1人が認知症と推定され、2025年には約700万人に達すると予測されています。特に80代後半では男性の約35%、女性の約45%が認知症に罹患しており、85歳以上では2人に1人が認知症になる計算です。このように高齢になるほど発症リスクが高まることが知られています。

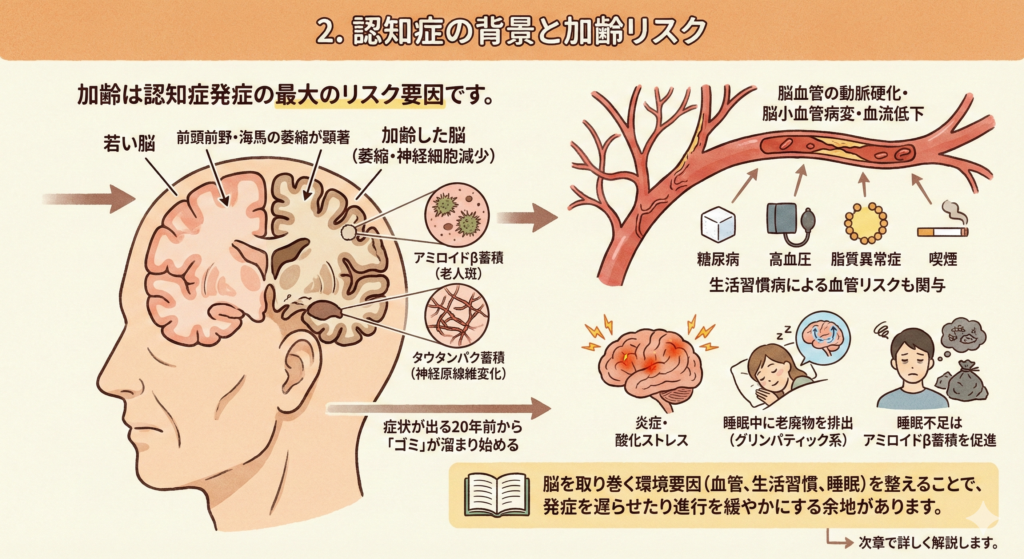

2. 認知症の背景と加齢リスク

加齢は認知症発症の最大のリスク要因です。私たちの脳は加齢とともに神経細胞の数が減少し、脳全体の萎縮が進みます。特に前述の前頭前野や海馬といった認知機能に重要な領域は、老化による萎縮が顕著です。こうした脳構造の変化に加え、加齢に伴う脳内の生化学的変化も認知症の背景にあります。

アルツハイマー病では脳にアミロイドβタンパクの蓄積(老人斑形成)やタウタンパクの蓄積(神経原線維変化)が発生し、シナプスや神経細胞が徐々に障害されていきます。これらの病理変化は症状が出る20年前から始まるとも言われ、長年かけて脳に「ゴミ」が溜まることが認知症発症につながります。さらに脳血管の動脈硬化や微小な梗塞・出血も蓄積し、いわゆる脳小血管病変が脳の血流低下や認知機能低下を招きます。

実際、ある研究ではアルツハイマー病患者の約4人に1人が脳血管障害を合併していたとの報告があります。糖尿病や高血圧、脂質異常症、喫煙など生活習慣病による血管リスクも、アルツハイマー病の発症・悪化に大きく関与することが明らかになっています。

また、脳の炎症や酸化ストレスも加齢とともに高まり、神経細胞の機能を損ねます。例えば脳内の老廃物を排出する仕組み(グリンパティック系)は睡眠中に活発に働きますが、慢性的な睡眠不足はこの老廃物クリアランスを妨げ、アミロイドβの蓄積を促進する可能性があります。その結果、十分な睡眠を取らない人は認知症リスクが高まるとの報告もあります。

加齢そのものは避けられませんが、脳を取り巻く環境要因(血管の健康、生活習慣、睡眠習慣など)を整えることで、認知症の発症を遅らせたり進行を緩やかにする余地があります。この点について、次章で詳しく解説します。

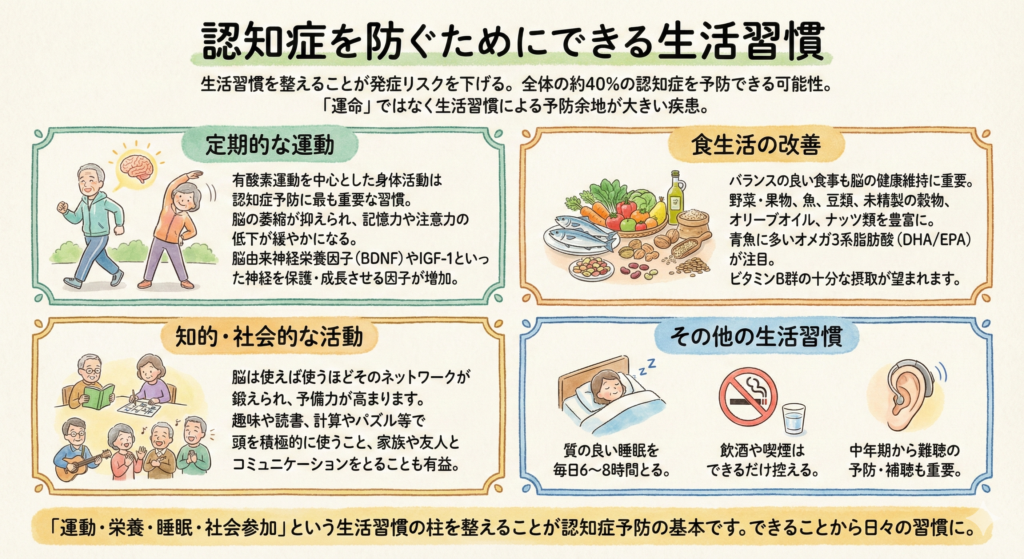

3. 認知症を防ぐためにできる生活習慣

現在、認知症を完全に治す薬はありませんが、生活習慣を整えることが発症リスクを下げるエビデンスが蓄積しています。2017~2020年のランセット国際委員会の報告では、12の危険因子(低教育歴、中年期の難聴、高血圧、肥満、喫煙、うつ、社会的孤立、運動不足、糖尿病、過度の飲酒、頭部外傷、大気汚染)を生涯にわたり避けることで、全体の約40%の認知症を予防できる可能性があると指摘されました。言い換えれば、認知症は「運命」ではなく生活習慣による予防余地が大きい疾患なのです。ここでは主要な予防策を順に見てみましょう。

- 定期的な運動: 有酸素運動を中心とした身体活動は認知症予防に最も重要な習慣です。運動を継続する高齢者は脳の萎縮が抑えられ、記憶力や注意力の低下が緩やかになることが、多くの研究で示されています。たとえば65歳時点で日常的によく歩いていた人は、そうでない人に比べて約10年後に前頭前野や海馬の体積が大きく保たれ、13年後のMCI・認知症への移行リスクも低かったという報告があります。運動の効果は強度が高いほど大きい傾向がありますが、息が弾む程度の軽い運動でも十分効果があります。実際、週数回の軽度運動を2年間続けた高齢者は、前頭前野の萎縮抑制と認知機能テスト成績の向上が確認されました。運動によって全身の血流が増え脳へ酸素と栄養が行き渡るだけでなく、脳由来神経栄養因子(BDNF)やIGF-1といった神経を保護・成長させる因子が増加し、シナプス(神経接続)の働きが良くなることが分かっています。さらに運動は脳内で新しいニューロンを生む神経新生を促し、ネットワークの効率化や他の脳領域の代償的な活用(認知予備力の向上)にも寄与します。こうした多面的な作用で運動習慣は認知症の発症リスクを下げ、進行を遅らせると考えられています。

- 食生活の改善: バランスの良い食事も脳の健康維持に重要です。野菜・果物、魚、豆類、未精製の穀物、オリーブオイル、ナッツ類を豊富に含み、赤身肉や塩分・糖分を控えめにした地中海食は、心血管疾患予防に有効なだけでなくアルツハイマー病の発症リスクを下げる可能性が報告されています。これに高血圧対策食(DASH食)を組み合わせたMIND食も認知機能低下を遅らせると期待されています。日本では食文化が異なりますが、久山町研究では伝統的和食に乳製品を加えた食事が認知症予防に有効という結果が出ています。具体的な栄養素では、青魚に多いオメガ3系脂肪酸(DHA/EPA)が注目されます。血中DHA濃度が高い高齢者は16年間の追跡で認知症発症率が47%低かったとの報告もあり、魚を週2回以上食べることが推奨されます。逆にトランス脂肪酸(加工食品や揚げ物に多い)摂取量が多い人は認知症リスクが高い傾向が指摘されています。ビタミン類では葉酸・ビタミンB₆・B₁₂が不足するとホモシステイン(一種のアミノ酸)が血中に蓄積し、脳に有害なアミロイドβやタウの沈着を促すため、ビタミンB群の十分な摂取が望まれます。またビタミンDの欠乏もアルツハイマー病リスクを高める可能性があり、日光浴や魚・キノコ類の摂取で適正なビタミンDを維持することが重要です。一方、市販のサプリメントについては、「ビタミンEやポリフェノールで認知症予防」といった宣伝もありますが、現時点で抗酸化サプリ等が明確に認知症発症を減らすという科学的根拠は得られていません。基本は食品からバランス良く栄養を取ることが大切です。

- 知的・社会的な活動: 脳は使えば使うほどそのネットワークが鍛えられ、予備力が高まります。趣味や読書、計算やパズル等で頭を積極的に使うこと、家族や友人とコミュニケーションをとることも認知症予防に有益です。社会参加や人との交流は孤独や抑うつを防ぎ、脳への刺激となります。実際、低い教育歴や社会的孤立は認知症リスクを上げる因子であり、逆に生涯にわたって知的好奇心を持ち続ける人は発症が遅れる傾向があります。ボランティアやサークル活動に参加したり、新しい趣味を始めたりすることは脳の健康にもつながります。

- その他の生活習慣: 睡眠と認知症の関係も見逃せません。質の良い睡眠を毎日6~8時間とることで脳の修復・老廃物除去が促され、認知症のリスクを下げると考えられています。慢性的な睡眠不足や睡眠時無呼吸症候群の放置は脳の負担となるため、生活リズムを整えて十分な休息をとりましょう。また飲酒や喫煙はできるだけ控えることが望ましいです。過度のアルコール摂取は認知症の危険因子であり、喫煙も脳血管障害やアルツハイマー病リスクを高めます。適量の飲酒(日本酒1合相当まで)にとどめ、禁煙することで脳の老化を遅らせることが期待できます。さらに中年期から難聴の予防・補聴も重要です。近年、補聴器の使用が認知症リスクを下げるとの報告があり、聞こえの低下を放置しないことが勧められています。

以上のように、「運動・栄養・睡眠・社会参加」という生活習慣の柱を整えることが認知症予防の基本です。実践は一度に完璧に行う必要はなく、できることから日々の習慣に取り入れていきましょう。

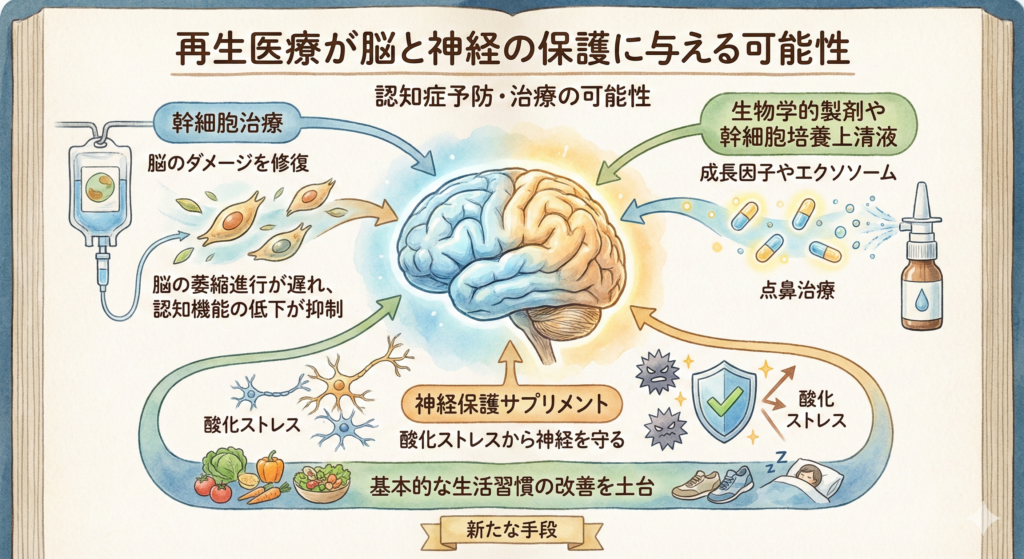

4. 再生医療が脳と神経の保護に与える可能性

では、再生医療の観点から認知症予防・治療の可能性を見てみましょう。再生医療とは、失われた組織や機能を再び作り出す治療法で、近年神経難病や認知症への応用研究が進んでいます。具体的には幹細胞(さまざまな細胞に分化できる細胞)を用いた療法や、成長因子・抗炎症物質の投与などが検討されています。

- 幹細胞治療: 患者さんの自己細胞や他者由来の幹細胞を体内に移植し、脳のダメージを修復しようとする試みです。特に注目されるのが間葉系幹細胞(MSC)という骨髄や脂肪由来の幹細胞で、抗炎症作用や組織修復作用を持つことからアルツハイマー病への応用研究が進んでいます。最近、軽度アルツハイマー病の患者を対象にMSCを点滴静脈注射する第2相試験が報告され、安全性が確認されただけでなく、治療群で脳全体や海馬の萎縮進行が遅れ、認知機能の低下が抑制される示唆が得られました。具体的には、高用量の幹細胞を4回点滴した群では、9か月後のMRIで全脳容積の減少がプラセボ群より約48%少なく、海馬の萎縮も約62%抑制されていました。認知機能スコアの低下も幹細胞投与群で緩やかで、これは萎縮抑制効果と相関していました。症例数は少ないものの、「幹細胞によって脳の萎縮や炎症を抑えられる可能性」が示された意義は大きく、今後さらなる大規模試験が期待されます。幹細胞は脳内で神経細胞そのものになるだけでなく、周囲にサイトカインや栄養因子を放出して神経の自己修復を促すと考えられています。認知症領域ではまだ研究段階ですが、将来的には「細胞を点滴して認知症の進行を止める」ような治療が現実になるかもしれません。

- 生物学的製剤や幹細胞培養上清液: 再生医療では、幹細胞そのものではなくそこから抽出した成長因子やエクソソーム(細胞が分泌する微小なカプセル)を点滴投与するアプローチも模索されています。例えば、前述の運動の研究からは、運動した高齢マウスの血液中に含まれるGpld1という肝臓由来因子が海馬の神経新生や記憶力向上に寄与することが報告されました。将来的に、こうした「若い血液因子」や「運動因子」をヒトに投与して脳を活性化する治療も考えられます。米国では若年者の血漿をアルツハイマー病患者に点滴する試験が行われ、一部で日常生活動作の改善が報告されています。また、静脈注射による抗炎症剤や免疫調節剤も認知症の進行抑制に研究が進められています(アルツハイマー病では脳の慢性炎症が病変の一部であり、これを抑える狙い)。幹細胞を培養した時にできる幹細胞培養上清液も注目されています。こちらには幹細胞由来の成長因子やエクソソームが含まれており、点滴または脳により吸収されやすいように鼻からスプレーのように使用する点鼻治療もあります。症例報告では、認知機能(MMSEスコア)の改善が有意に改善し、記憶力テストでも向上を示した例も報告されています。これらはまだエビデンスが十分ではありませんが、今後の再生医療の発展により治療法が確立される可能性があります。

- 神経保護サプリメント: 上述のように市販サプリの多くはエビデンスが不十分ですが、再生医療的観点から開発された医療用サプリもあります。その一つが国内で開発された抗酸化カクテル「Twendee X(トゥエンディーエックス)」です。ビタミンC・B₂・B₆やアルファリポ酸など強力な抗酸化成分を配合したサプリメントで、酸化ストレスから神経を守る狙いがあります。軽度認知障害(MCI)の方を対象に行われた多施設二重盲検試験では、Twendee X投与群はプラセボ群に比べて6か月後の認知機能(MMSEスコア)の改善が有意に大きく、記憶力テストでも向上を示しました。この試験では有害事象も特に報告されておらず、抗酸化物質が認知症病態(アミロイドやタウの毒性、脳血管の酸化障害)を和らげるという仮説に基づくアプローチで、今後さらなる検証が待たれます。ただ、サプリは薬と異なり効果の個人差も大きいため、専門医と相談しながら利用することが大切です。

このように再生医療の分野から認知症の予防・治療に貢献しうる新たな手段が登場しつつあります。しかし現時点では研究段階のものも多く、効果が確立したとは言えません。大事なのは、これら先端医療に過度な期待を抱くのではなく、あくまで基本的な生活習慣の改善を土台としつつ、補完的に再生医療の力を借りる姿勢でしょう。

5.よくある質問(FAQ)

Q1. 認知症と単なる物忘れの違いは何ですか?

A. 単なる物忘れは体験の一部を忘れるもので、ヒントがあれば思い出せます。認知症は出来事自体を完全に忘れ、ヒントを与えても思い出せず、日常生活に支障をきたす状態です。

Q2. 認知症の予防に一番効果的な方法は何ですか?

A. 定期的な運動が最も効果的です。特にウォーキングなどの有酸素運動は脳の萎縮を抑え、記憶力や認知機能の維持・向上に役立つことが科学的に証明されています。

Q3. 認知症予防におすすめの食事はありますか?

A. 地中海食やDASH食(高血圧予防食)、日本の伝統的和食など、野菜・果物・魚を中心としたバランスの良い食事が推奨されています。特に青魚に含まれるDHAやEPA(オメガ3系脂肪酸)は認知症リスクを低下させる可能性があります。

Q4. 認知症を防ぐために必要な睡眠時間はどれくらいですか?

A. 一般的に質の良い睡眠を6~8時間取ることが推奨されています。睡眠不足や睡眠の質の低下は認知症リスクを高めることが報告されています。

Q5. 認知症に対する再生医療の治療は現実的ですか?

A. 現在はまだ研究段階ですが、間葉系幹細胞(MSC)を用いた臨床試験では、脳の萎縮を抑えるなど有望な結果が報告されています。認知症の治療効果が期待されています。

Q6. 再生医療による認知症治療の副作用はありますか?

A. 幹細胞治療などは基本的に安全性が高いとされていますが、まだ臨床研究段階であり、大規模な試験による安全性の確認が必要です。現時点では重篤な副作用はほとんど報告されていません。

Q7. 認知症予防に効果があるとされる抗酸化サプリメントの効果は本当ですか?

A. 一部の医療用サプリメント(例:Twendee X)は、軽度認知障害に対して有効性が示されています。ただし、市販のサプリメントの多くは明確な科学的根拠がまだ十分でなく、基本的にはバランスの取れた食事から栄養を摂ることが望ましいです。

Q8. 社会参加やコミュニケーションはなぜ認知症予防に良いのですか?

A. 人との交流や社会参加は脳に刺激を与え、脳内ネットワークの活性化や認知予備力を高めます。また、孤独や抑うつなど認知症リスクを高める要因を防ぐことにもつながります。

Q9. 認知症になった場合、再生医療で脳が元通りになる可能性はありますか?

A. 現在のところ、再生医療で認知症が完全に元通りになる治療はまだありません。ただし、進行を遅らせたり、一部の機能を改善する可能性が期待されています。

Q10. 物忘れが気になったらどうすれば良いですか?

A. 一人で悩まず早めに専門医へ相談することが大切です。当院でも認知機能の評価や予防策の提案を行っていますので、気軽にご相談ください。早期の対策が重要です。

6. まとめ

認知症は誰にでも起こりうる身近な病気ですが、発症を遅らせたり予防したりできる可能性が徐々に明らかになってきました。ポイントは「今日からできること」を積み重ねることです。運動習慣やバランスの良い食事、良質な睡眠、そして人との交流――これらは脳の健康を守る最良の秘訣です。そしてもう一つ大事なのは「専門家と協力すること」です。当院では、医学的エビデンスに基づいた最新の予防策をご提案できます。もし物忘れに不安を感じ始めたら、一人で抱え込まずお気軽にご相談ください。早めの対策が将来の大きな違いにつながります。大切な脳をいつまでも若々しく保つために、私たちと一緒にできることから始めてみませんか。皆様の健康寿命延伸のお役に立てれば幸いです。

参考文献一覧(バンクーバー方式)

1. Livingston G, Huntley J, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–46.

2. Erickson KI, Raji CA, et al. Physical activity predicts gray matter volume in late adulthood. Neurology. 2010;75(16):1415–22.

3. Tamura M, Nemoto K, et al. Long-term mild-intensity exercise regimen preserves prefrontal cortical volume against aging. Int J Geriatr Psychiatry. 2015;30(8):686–94.

4. Schaefer EJ, Bongard V, et al. Plasma phosphatidylcholine docosahexaenoic acid content and risk of dementia and Alzheimer disease: the Framingham Heart Study. Arch Neurol. 2006;63(11):1545–50.

5. Dhana K, James BD, et al. MIND diet, common brain pathologies, and cognition in community-dwelling older adults. J Alzheimers Dis. 2021;83(2):683–92.

6. Ozawa M, Ninomiya T, et al. Dietary patterns and risk of dementia in an elderly Japanese population: the Hisayama Study. Am J Clin Nutr. 2013;97(5):1076–82.

7. Tadokoro K, Morihara R, et al. Clinical benefits of antioxidative supplement Twendee X in patients with mild cognitive impairment: a multicenter randomized controlled trial. J Alzheimers Dis. 2019;71(3):1063–69.

8. Rash BG, Ramdas KN, et al. Allogeneic mesenchymal stem cell therapy with laromestrocel in mild Alzheimer’s disease: a randomized controlled phase 2a trial. Nat Med. 2025;31(6):1257–66.

9. Suwabe K, Byun K, et al. Rapid stimulation of human dentate gyrus function with acute mild exercise. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018;115(41):10487–92.

10. Huang J. 認知症 – MSDマニュアル プロフェッショナル版. メルク社, 2023.

とは?老化を招く体内の焦げつき-150x84.png)