ビタミンDと紫外線と加齢

「太陽のビタミン」とも呼ばれるビタミンD。日光を浴びることで体内で生成されるユニークな栄養素ですが、現代人の多くが慢性的に不足していることをご存じでしょうか。

厚生労働省の調査によると、日本人の平均ビタミンD摂取量は目安量を下回っており、現代人の多くが慢性的な不足状態にあることが問題となっています。紫外線に当たるとビタミンDが生成される一方で、紫外線による肌老化や皮膚がんのリスクも気になるところです。

本記事では、ビタミンDと日光の関係から付き合い方、1日に必要な摂取量、季節・地域別の適切な日光浴時間、食品やサプリメントでの効果的な補給方法まで、再生医療専門医の視点から詳しく解説します。

ビタミンDとは?体内での重要な役割

ビタミンDは脂溶性ビタミンの一種で、体内でホルモンのように働き、健康維持に欠かせない多くの機能を担っています。

ビタミンDの主な働き~骨との関係~

| 機能 | 詳細 |

|---|---|

| カルシウム吸収促進 | 腸管からのカルシウム吸収を助け、血中カルシウム濃度を維持 |

| 骨の形成・維持 | 骨へのカルシウム沈着を促進し、骨密度を保つ |

| 筋力維持 | 筋肉の機能を正常に保ち、転倒リスクを軽減 |

| 免疫機能の調整 | 免疫細胞の働きを調整し、感染症予防に寄与 |

| 細胞の成長調節 | 正常な細胞分裂を促進 |

ビタミンDが不足すると、子どもでは骨が曲がる「くる病」、大人では骨が柔らかくなる「骨軟化症」を引き起こすことがあります。軽度の不足であっても、長期的には骨密度の低下を招き、骨粗鬆症のリスクが高まります。

特に閉経後の女性や高齢者では、ビタミンD不足による骨折リスクの増加が懸念されており、健康な加齢にとって欠かせない栄養素といえるでしょう。

免疫機能と疾患リスクへの影響

骨以外への影響として、免疫機能との関連も注目されています。ビタミンDは免疫機能を調整し、感染症の予防に役立つ可能性があります。

さらに興味深いことに、ビタミンD不足の人は十分な人に比べて一部の癌の発症率が高いという疫学研究がいくつも報告されています。例えば、血中ビタミンDが低い群では大腸癌や乳癌などの罹患リスクが高かったという結果が示されています。

ただし、ここで重要な注意点があります。こうした観察研究は「関連」を示すだけで因果関係を証明するものではありません。実際に、ビタミンDをサプリメントで与えて本当に癌が減るのか検証した大規模臨床試験では、残念ながら癌の発症率を下げる効果は確認されませんでした。

一方で、ビタミンDを十分に摂取すると癌による死亡率がわずかに低下したとのメタ解析も報告されています。つまり、「ビタミンDが不足しないようにする」ことは重要ですが、「大量に摂取すれば癌にならない」というものではないということです。基礎的な健康維持には不可欠だが、魔法の薬ではないと理解することが大切です。

現代人のビタミンD不足が深刻化している理由

不足の主な原因

- 過度な紫外線対策:日焼け止めの常用、UVカット素材の衣類・傘

- 屋内生活の増加:デスクワーク、在宅勤務、オンライン活動の普及

- 魚離れ:食生活の欧米化で魚の摂取量が減少

- UVカットガラスの普及:窓ガラスがUV-Bを遮断

- 高齢化:加齢により皮膚でのビタミンD合成能力が低下

年齢とビタミンD合成能力

皮膚に含まれるビタミンD前駆物質(7-デヒドロコレステロール)は、加齢とともに減少します。60代の皮膚でのビタミンD合成能力は、30代と比較すると約1/3まで低下するという報告もあります。

高齢者は若い頃と同じ時間の日光浴をしても、生成されるビタミンD量が少なくなるため、食事やサプリメントでの補給がより重要になります。

ビタミンD不足のリスクと症状

不足時に現れやすい症状

- 骨や筋肉の痛み

- 筋力低下

- 疲労感

- 気分の落ち込み

- 風邪をひきやすくなる

長期的な不足によるリスク

| リスク | 詳細 |

|---|---|

| 骨粗鬆症 | 骨密度が低下し、骨折しやすくなる |

| 転倒リスク増加 | 筋力低下により、高齢者の転倒・骨折リスクが上昇 |

| 免疫機能低下 | 感染症にかかりやすくなる可能性 |

| 骨軟化症 | 骨が柔らかくなり、変形や痛みを引き起こす |

ビタミンDと日光の関係|なぜ「太陽のビタミン」と呼ばれるのか

ビタミンDの最大の特徴は、日光(紫外線)を浴びることで皮膚で合成されることです。これが「太陽のビタミン」と呼ばれる理由です。

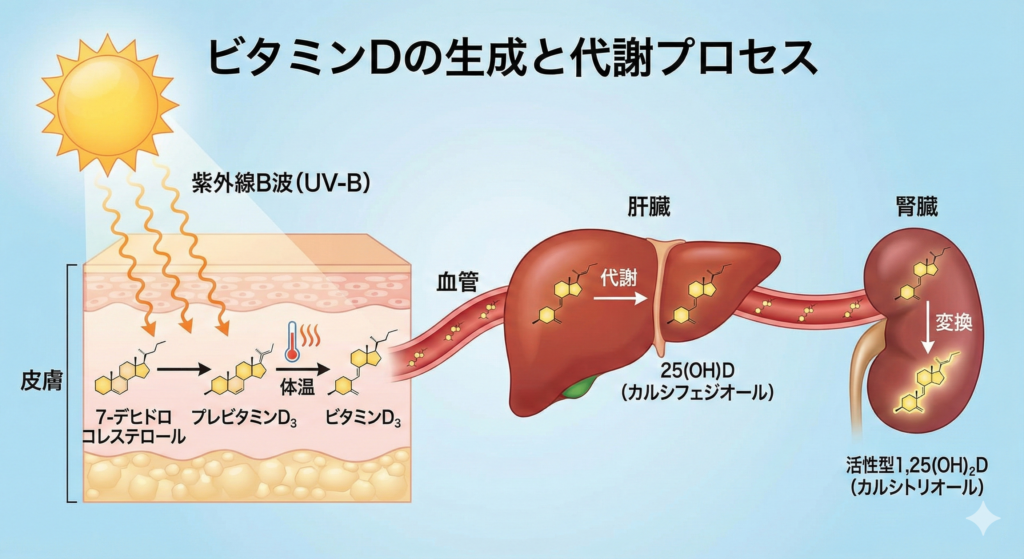

日光によるビタミンD生成のメカニズム

- 皮膚に紫外線B波(UV-B)が当たる

- 皮膚にある「7-デヒドロコレステロール」がプレビタミンD₃に変換

- 体温でビタミンD₃に変化

- 肝臓で25(OH)D(カルシフェジオール)に代謝

- 腎臓で活性型の1,25(OH)₂D(カルシトリオール)に変換

重要なポイント: 体内でビタミンDという鍵を作るには、太陽という工場のスイッチを入れる必要があると例えることができるでしょう。ビタミンD合成に必要なのは紫外線の中でもUV-Bのみです。UV-Aにはビタミンを生成する効果がありません。

紫外線の正しい理解:UV-AとUV-Bの違い

紫外線には主にUV-AとUV-Bの2種類があり、それぞれが人体に与える影響は大きく異なります。

UV-Bは先述の通りビタミンD合成に必要な紫外線ですが、UV-AにはビタミンD合成効果がありません。波長が長いUV-Aは皮膚の真皮まで深く到達し、コラーゲンを変性させてシワやたるみなど肌老化(光老化)を引き起こします。またUV-Aは活性酸素を発生させて間接的にDNAを損傷し、長期的な発癌リスクとなります。

一方、波長が短いUV-Bはエネルギーが強く、表皮で直接DNAを傷つけて日焼け・炎症(いわゆるサンバーン、赤くなる日焼け)を起こします。UV-Bも皮膚癌の原因になりますが、主な作用部位は表皮です。

覚え方として「Aはエイジング(老化)、Bはバーン(火傷)」と理解すると違いが分かりやすいでしょう。

| 種類 | 波長 | 地表到達量 | 肌への影響 | ビタミンD生成 |

|---|---|---|---|---|

| UV-A | 315-400nm | 90%以上 | 真皮まで到達、シワ・たるみの原因 | なし |

| UV-B | 280-315nm | 5-10% | 表皮に作用、日焼け・炎症の原因 | あり |

日光不足による現代人のビタミンD不足の深刻さ

日光に全く当たらない生活をしていると、よほど食事やサプリメントで補充しない限りビタミンD不足に陥ります。日本人でも特に日焼けを避ける傾向の強い女性では、約9割がビタミンD欠乏状態との調査結果があります。

現代社会では屋内生活やUVカットが「健康的」とされる一方で、それがビタミンD不足という新たな問題を生んでいるのです。

実際の調査データを見ると、その深刻さが浮き彫りになります。日本のある研究では、夏でも約半数、冬には8割以上の成人がビタミンD不足または欠乏と判定されました。特に冬場は日照が弱いため顕著で、高緯度の地域では冬場の紫外線の角度の関係でビタミンD”冬”とも呼ばれる時期があります。

北海道などでは11月から3月にかけて、必要なUVBが地表に届かずビタミンDがほとんど作れません。このように、多くの現代人が慢性的なビタミンD不足のリスクを抱えているのが現状です。

効果的な日光浴の方法|安全にビタミンDを生成するコツ

日光浴の5つのポイント

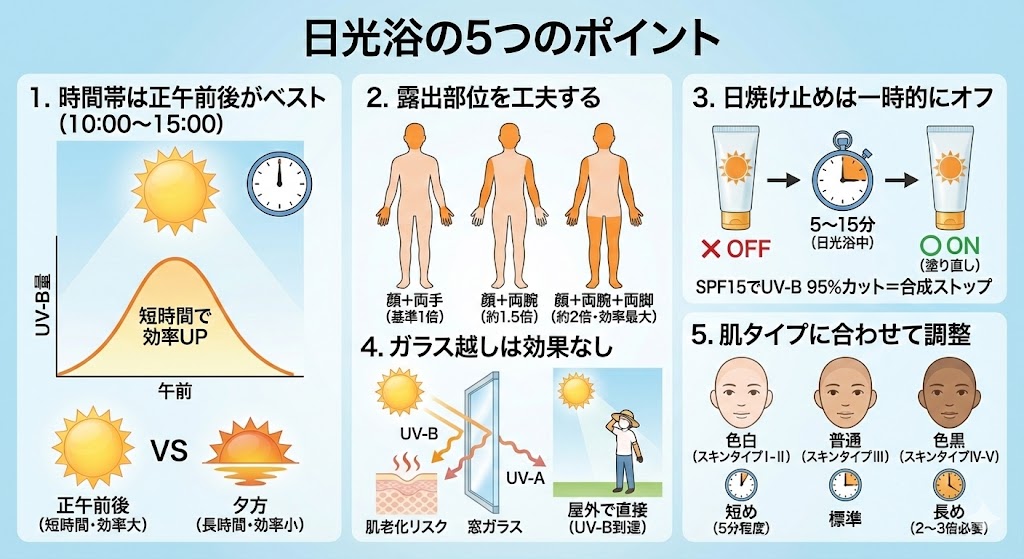

1. 時間帯は正午前後がベスト

午前10時~午後3時頃が最もUV-B比率が高く、短時間で効率よくビタミンDを生成できます。ノルウェーの研究では「正午前後の短時間日光浴は、夕方に長時間浴びるよりビタミンD生成を最大化しつつ皮膚がんリスクを最小化できる」と報告されています。

2. 露出部位を工夫する

| 露出部位 | 効率 | 備考 |

|---|---|---|

| 顔と両手のみ | 基準 | 最低限の露出 |

| 顔+両腕 | 約1.5倍 | 夏の薄着で可能 |

| 顔+両腕+両脚 | 約2倍 | 必要時間が半分に |

顔は紫外線ダメージが蓄積しやすいため、帽子や日傘で顔を守りつつ、腕だけ露出するという方法も有効です。

3. 日焼け止めは一時的にオフ

SPF15程度の日焼け止めでもUV-Bを95%以上カットするため、ビタミンD合成がほぼストップします。日光浴の間(5~15分程度)は日焼け止めを塗らず、終わったら塗り直しましょう。

4. ガラス越しは効果なし

窓ガラスはUV-Bをほぼ遮断するため、室内でガラス越しに日光を浴びてもビタミンDは生成されません。一方、UV-Aは通過するため、肌老化のリスクだけが残ります。必ず屋外で直接日光を浴びましょう。

5. 肌タイプに合わせて調整

| 肌タイプ | 特徴 | 日光浴時間 |

|---|---|---|

| 色白(スキンタイプI-II) | 日焼けしやすい、メラニン少 | 短め(5分程度)で十分 |

| 普通(スキンタイプIII) | 日本人に多い | 標準時間 |

| 色黒(スキンタイプIV-V) | メラニンがUV-Bを吸収 | 標準の2~3倍必要 |

季節・地域別の日光浴時間|ビタミンDを効率よく生成するには

国立環境研究所のデータに基づく必要日光浴時間

国立環境研究所は、5.5μgのビタミンDを日光浴だけで生成するために必要な時間を、地域・季節・時刻別に算出しています。

顔と両手を露出した場合の日光浴時間(晴天日・正午)

| 地域 | 7月(夏) | 12月(冬) |

|---|---|---|

| 札幌 | 約5分 | 約76分(1時間16分) |

| つくば | 約4分 | 約22分 |

| 那覇 | 約3分 | 約8分 |

出典:国立環境研究所「体内で必要とするビタミンD生成に要する日照時間の推定」

季節・時間帯による違い

| 条件 | 日光浴時間の目安 |

|---|---|

| 夏(正午前後) | 5~10分 |

| 春・秋(正午前後) | 15~30分 |

| 冬(正午前後・関東以南) | 30分~1時間 |

| 冬(正午前後・北日本) | 1時間以上必要(食事・サプリで補給推奨) |

| 朝夕(季節問わず) | UV-Bが届きにくく非効率 |

重要: 北海道など高緯度地域では、11月から3月にかけて日光浴だけでは十分なビタミンDを生成できません。この時期は「ビタミンD冬季」とも呼ばれ、食事やサプリメントでの補給が必須となります。

食事によるビタミンD補給

ビタミンD含有量ランキング(100gあたり)

| 順位 | 食品名 | ビタミンD含有量(μg) | 1食分の目安 |

|---|---|---|---|

| 1 | あんこうの肝 | 110.0 | – |

| 2 | しらす干し(半乾燥) | 61.0 | 大さじ2杯(10g)= 6.1μg |

| 3 | いわし(丸干し) | 50.0 | 1尾(30g)= 15μg |

| 4 | 紅鮭 | 33.0 | 1切れ(80g)= 26.4μg |

| 5 | さんま(焼き) | 15.9 | 1尾(100g)= 15.9μg |

| 6 | うなぎ(蒲焼き) | 19.0 | 1/2尾(80g)= 15.2μg |

| 7 | きくらげ(乾燥) | 85.0 | 5g = 4.3μg |

| 8 | 干ししいたけ | 17.0 | 3枚(6g)= 1.0μg |

| 9 | 卵黄 | 5.9 | 1個分(17g)= 1.0μg |

| 10 | 舞茸 | 4.9 | 1パック(100g)= 4.9μg |

効率的な食べ方のコツ

魚を積極的に食べる

サケ1切れ、またはイワシ1尾で、1日の目安量8.5μgをクリアできます。週に3回以上、魚を主菜にする習慣をつけましょう。

きのこは天日干しで含有量アップ

生しいたけを調理前に30分~1時間日光に当てるだけで、ビタミンD含有量が大幅に増加します。裏返して「ひだ」を上にして干すのがポイントです。

脂溶性ビタミンなので油と一緒に

ビタミンDは脂溶性のため、油を使った料理で吸収率が高まります。ソテーや揚げ物、ドレッシングと組み合わせると効果的です。

サプリメントによるビタミンD摂取の活用

そこでサプリメントの活用も選択肢になります。ビタミンD₃のサプリメントは安価で入手しやすく、1粒で1000IU(25μg)や2000IUといった製剤が多く販売されています。

ビタミンDは脂溶性なので、食後の摂取が望ましいでしょう。さらに最近は牛乳やシリアル、オレンジジュースなどにビタミンDを強化添加した食品も増えています。こうした強化食品を利用するのも効果的な方法です。

適切な摂取量と上限

日本人の食事摂取基準では、成人で1日あたり8.5μg(約340IU)がビタミンDの目安量とされています。一方、米国NIHのデータでは4歳以上の1日価値(DV, Daily Value)は20μg(800IU)とされています。

高齢者では骨折予防のために1日800〜1000IUを摂るべきという意見もあります。いずれにせよ数百IU程度を毎日摂取するのが基本で、サプリメントで補う場合は1000IU程度が一つの目安になるでしょう。

ただし、摂りすぎにも注意が必要です。ビタミンDは摂りすぎると血中カルシウムが上がりすぎて高カルシウム血症を起こす危険があります。症状として食欲不振や吐き気、腎結石などが起こりえます。

耐容上限量は成人では1日100μg(4,000IU)と定められています。これは安全とされる上限で、これ以上を長期間摂るのは避けるべきです。通常の食事でここまで届くことはまずなく、サプリメントを極端に大量に摂らない限り中毒はまれですが、用量を守って適切に活用することが大切です。

| 対象 | 推奨摂取量 | 上限(耐容上限量) |

|---|---|---|

| 一般的な補給 | 1000IU(25μg)/日 | 4000IU(100μg)/日 |

| 不足が顕著な場合 | 2000IU(50μg)/日 | 4000IU(100μg)/日 |

| 医師の指導下 | 個別に設定 | 個別に設定 |

40代以降の方へ「再生医療との相乗効果」

40代以降の皆さんは、健康寿命やアンチエイジングに関心が高まる時期です。関節の痛みや骨の弱まりを感じ始めて、再生医療(幹細胞治療)による関節治療などに興味を持たれる方も多いでしょう。

そのような先端医療を検討する前提として、ぜひビタミンDなど基礎的な体の土台を整えていただきたいと思います。

例えば膝関節の再生医療を受ける方でも、骨や筋肉が極端に弱っていては十分な効果を得にくい可能性があります。ビタミンDを適正に保つことは、骨密度を守り、筋力低下を防ぎ、転倒による骨折を防ぐ基本的な対策なのです。

また最近の研究では、ビタミンDが炎症を抑え組織修復を助ける作用も示唆されています。つまりビタミンDは体の「治る力」を底上げしてくれる存在かもしれません。

よくある質問(FAQ)

Q1. 日焼け止めを毎日塗っていると、ビタミンDは不足しますか?

A. 日焼け止めは紫外線を遮断するため、ビタミンD合成が減少する可能性があります。毎日欠かさず塗る方は、食事やサプリメントで意識的にビタミンDを補うことが推奨されます。

Q2. ガラス越しの日光浴でもビタミンDは作られますか?

A. ガラスはビタミンD合成に必要なUVBをほぼ遮断するため、ガラス越しではビタミンDは作られません。直接、屋外で短時間の日光浴を行うのが効果的です。

Q3. 肌の老化やシミが怖くて紫外線を避けています。どうすればよいですか?

A. 紫外線対策は重要ですが、正午前後に5〜15分程度の短時間だけ腕や脚などを日に当てることで、肌の老化リスクを最小限に抑えつつビタミンD合成ができます。あとは食事やサプリメントで補うと良いでしょう。

Q4. 曇りの日や冬でもビタミンDは作られますか?

A. 曇りの日でも紫外線は一部届きますが、合成効率は大きく下がります。また冬は太陽の角度が低く、特に日本の北部ではほとんどビタミンDが作られません。冬季は食事やサプリメントでの補給が推奨されます。

Q5. ビタミンDのサプリメントは毎日摂ったほうが良いのでしょうか?

A. 食事だけで十分に摂れない場合は毎日の摂取を推奨します。特に冬季や日焼けを避ける習慣がある方、高齢者はサプリメントでの補充を日課にするとよいでしょう。

Q6. 高齢者はなぜビタミンDが不足しやすいのですか?

A. 加齢とともに皮膚でのビタミンD合成能力が低下し、さらに外出頻度の減少や食事量の減少によって不足しやすくなります。そのため高齢の方は特に意識的な補充が必要です。

Q7. ビタミンDを摂り過ぎるとどんな副作用がありますか?

A. 過剰摂取すると高カルシウム血症を引き起こし、吐き気や食欲不振、腎臓障害や結石の原因になることがあります。サプリメントの摂取は推奨量を守り、上限(4000IU/日)を超えないようにしましょう。

Q8. 日焼け止めの「PA+++」という表記は何を意味しますか?

A. 「PA」は紫外線の中でも肌の奥まで届くUV-Aを防ぐ能力を表します。+の数が多いほどUV-A防御効果が高く、肌の老化防止に効果的です。

Q9. 肌が色黒の人と色白の人でビタミンD合成に違いはありますか?

A. はい。肌が色黒の人(メラニンが多い方)は紫外線を遮る効果があるため、色白の人よりも数倍の紫外線量や時間が必要になります。

Q10. 医療機関でビタミンD不足の検査は受けられますか?

A. はい。血液検査で簡単に血中ビタミンD濃度を調べることができます。心配な方は一度受診して、専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ|ビタミンDと日光の上手な付き合い方

ビタミンDは「太陽のビタミン」と呼ばれるように、日光浴によって体内で合成される特別な栄養素です。骨の健康、筋力維持、免疫機能など、健康寿命を延ばすために欠かせない役割を担っています。

ビタミンD摂取の3つの柱

- 適度な日光浴:正午前後に5~15分、腕や脚を露出

- 食事からの摂取:魚(サケ、イワシ、サンマ)やきのこを積極的に

- サプリメントの活用:日光浴や食事で不足する分を補給

特に現代人は過度な紫外線対策や屋内生活により、ビタミンD不足になりやすい環境にあります。「紫外線は完全に避けるもの」ではなく「上手に付き合うもの」という意識で、適度な日光浴を生活に取り入れてみてください。

ビタミンDは「お金も手間もそれほどかからない自己投資」です。5年後、10年後の健康のために、今日から少しずつ始めてみましょう。

参考文献

1. Bouillon R, et al. The health effects of vitamin D supplementation: evidence from human studies. Nat Rev Endocrinol. 2022;18(2):96-110.

2. Manson JE, et al. Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2019;380(1):33-44.

3. Moan J, et al. At what time should one go out in the sun? Adv Exp Med Biol. 2008;624:86-8.

4. Holick MF. Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart disease, and osteoporosis. Am J Clin Nutr. 2004;79(3):362-71.

5. 日本厚生労働省eJIM「ビタミンD」(NIH Office of Dietary Supplementsファクトシート翻訳)2024.

6. NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin D Fact Sheet for Health Professionals. Updated 2024.

7. Kawahara T, et al. Vitamin D status in Japanese adults: Relationship of serum 25‑hydroxyvitamin D with dietary vitamin D intake and ultraviolet ray exposure. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2019;65(4):285-292.

8. Narayanan DL, et al. Ultraviolet radiation and skin cancer. Int J Dermatol. 2010;49(9):978-86.

9. 日本臨床皮膚科医会『紫外線防御とビタミンD』ガイドライン 2021.

とは?老化を招く体内の焦げつき-150x84.png)