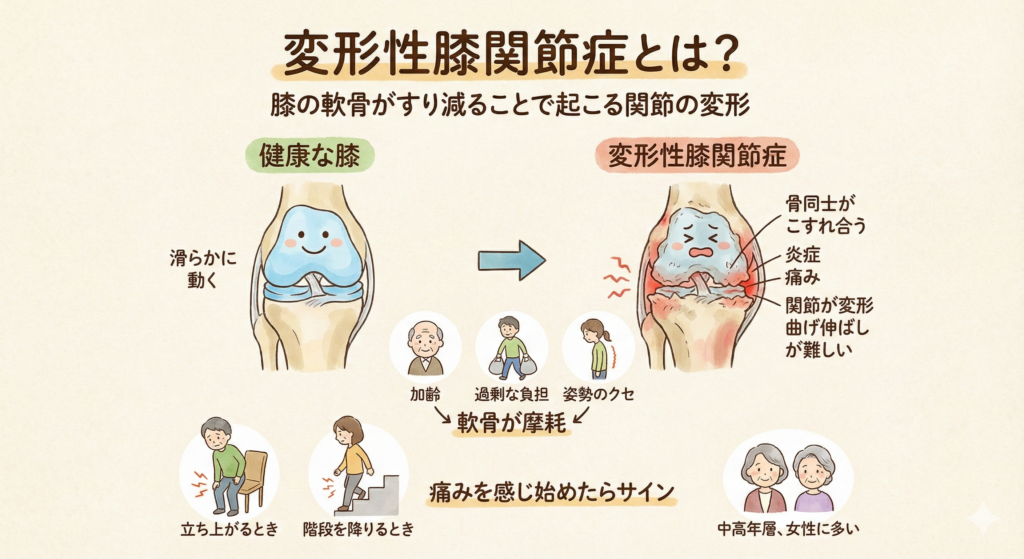

変形性膝関節症とは?

膝の軟骨がすり減ることで起こる関節の変形

変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう)とは、膝の関節軟骨がすり減り、関節の形が変わっていく慢性疾患です。

膝関節は、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)、その間にある軟骨や半月板によって滑らかに動くよう設計されています。

しかし、加齢や過剰な負担、姿勢のクセなどによって軟骨が摩耗すると、骨同士が直接こすれ合うようになり、炎症や痛みを引き起こします。

さらに進行すると、関節が変形し、膝の曲げ伸ばしが難しくなることもあります。

この疾患は、加齢に伴う関節の老化現象として中高年層を中心に増加しており、特に女性に多いのが特徴です。

日常生活の中で「立ち上がるとき」「階段を降りるとき」に痛みを感じ始めたら、膝の軟骨がすり減り始めているサインかもしれません。

初期症状と進行による痛みの変化

変形性膝関節症の痛みは、進行段階によって変化します。

初期段階では、膝の違和感やこわばりが中心で、歩き始めや階段の昇り降りのときだけ痛むケースが多いです。

進行すると、

- 安静時にもズキズキと痛む

- 膝が腫れて水(関節液)がたまる

- 歩くたびにギシギシと音がする

といった症状が現れるようになります。

さらに末期になると、軟骨の消失によって骨同士が直接ぶつかり合い、強い痛みや変形が進むため、歩行そのものが難しくなることもあります。

この段階まで進むと、自然な回復は難しく、手術が必要になるケースも少なくありません。

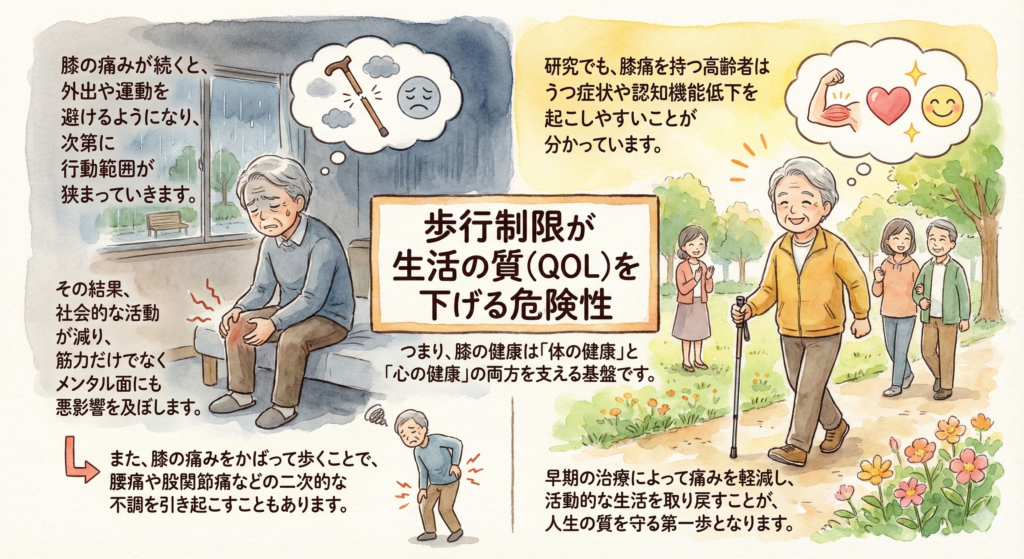

放置するとどうなる?歩行障害や日常生活への影響

膝の痛みを「年齢のせい」と放置してしまうと、関節の変形は確実に進行していきます。

変形が強くなると、膝を伸ばしたり曲げたりする動作に制限が出て、階段の上り下りや正座が難しくなります。

さらに、痛みを避けるために歩行量が減ると、筋力の低下・体重増加・血流の悪化が重なり、悪循環が生じます。

これにより、関節への負担がさらに増して、症状が一層進行してしまうのです。

放置期間が長くなるほど治療は難しくなり、生活の質(QOL)が大きく低下します。

「歩くのが怖い」「外出が減った」「階段を見ると不安になる」――このような状態に陥る前に、早めの対策が大切です。

変形性膝関節症はどんな人に多い?

中高年の女性に多い理由とホルモンの関係

変形性膝関節症は、特に50代以降の女性に多く見られる疾患です。

その背景には、加齢による軟骨の摩耗だけでなく、女性ホルモン(エストロゲン)の減少が深く関わっています。

エストロゲンには、関節や骨の代謝を調整する働きがあります。

閉経後にこのホルモンが減少すると、関節軟骨の再生能力が低下し、炎症が起こりやすくなるのです。

また、女性は男性に比べて筋肉量が少なく、関節を支える大腿四頭筋(ももの筋肉)が弱くなりやすい傾向があります。

筋肉が減ると膝への負担が直接かかるため、痛みや変形が進みやすくなります。

このため、更年期以降の女性は特に注意が必要です。

「最近、膝が重だるい」「動き始めに痛みを感じる」といった初期症状があれば、早めに医師へ相談することが大切です。

肥満・筋力低下による膝への負担

膝関節は、歩行や立ち上がりの際に体重の約3〜5倍の負荷がかかるといわれています。

そのため、体重が増えると膝への負担も比例して大きくなり、軟骨が摩耗しやすくなります。

特に肥満傾向の方では、階段や坂道の昇降時に関節の圧力が数倍に跳ね上がることもあり、これが慢性的な炎症や痛みの原因になります。

また、年齢とともに太ももの筋力が衰えると、膝関節を安定的に支える力が低下します。

筋力が弱い状態では、わずかな動作でも関節が不安定になり、軟骨へのダメージが蓄積していきます。

肥満や筋力低下は「予防可能な要因」であるため、日常的な体重管理と適度な筋肉トレーニングが非常に重要です。

姿勢や歩き方のクセが与える影響

普段の姿勢や歩き方にも、膝への負担を増やす要因が隠れています。

例えば、次のような動作は関節に余計な圧力をかけてしまいます。

- O脚(がに股)やX脚など、膝の軸がずれている

- 片足に体重をかけるクセがある

- 長時間の立ち姿勢・中腰姿勢が多い

- 靴のかかとが片側だけすり減っている

これらの習慣は膝の内側や外側に偏った負荷を与え、軟骨の一部が集中的にすり減る原因になります。

特にO脚は内側の軟骨が摩耗しやすく、変形性膝関節症の典型的な進行パターンです。

正しい姿勢・歩行フォームを意識するだけでも、膝へのダメージを軽減することができます。

生活習慣が膝関節に与えるダメージ

階段の昇り降りや長時間の立ち仕事がリスクになる理由

膝関節は、日常生活のあらゆる動作で負担を受けています。

特に、階段の昇り降りや坂道の上り下り、長時間の立ち仕事は、膝に繰り返し強い圧力を与える動作です。

階段を降りるときには、膝に体重の約4倍の負荷がかかるとされ、これが毎日積み重なることで軟骨がすり減っていきます。

また、長時間の立ち仕事では、膝関節が常に伸びた状態で固定されるため、血流が滞り、炎症物質が溜まりやすくなります。

特に立ちっぱなし・歩きっぱなしの仕事を続けている人は、「疲労の蓄積」が関節の老化を早める原因になるため、適度な休憩やストレッチを取り入れることが重要です。

運動不足と関節の可動域低下の関係

「膝が痛いから動かないようにしている」という方も多いかもしれません。

しかし、動かさない時間が長くなると関節周囲の筋肉や靭帯が硬くなり、可動域がどんどん狭まってしまいます。

関節を動かすことで関節液が循環し、軟骨に栄養が行き渡ります。

つまり、適度な運動こそが関節の健康維持に欠かせないのです。

痛みの少ない範囲でウォーキングやストレッチを行うことは、膝関節症の進行予防に非常に有効です。

「動かないこと」が症状を悪化させる要因になることを知っておくことが大切です。

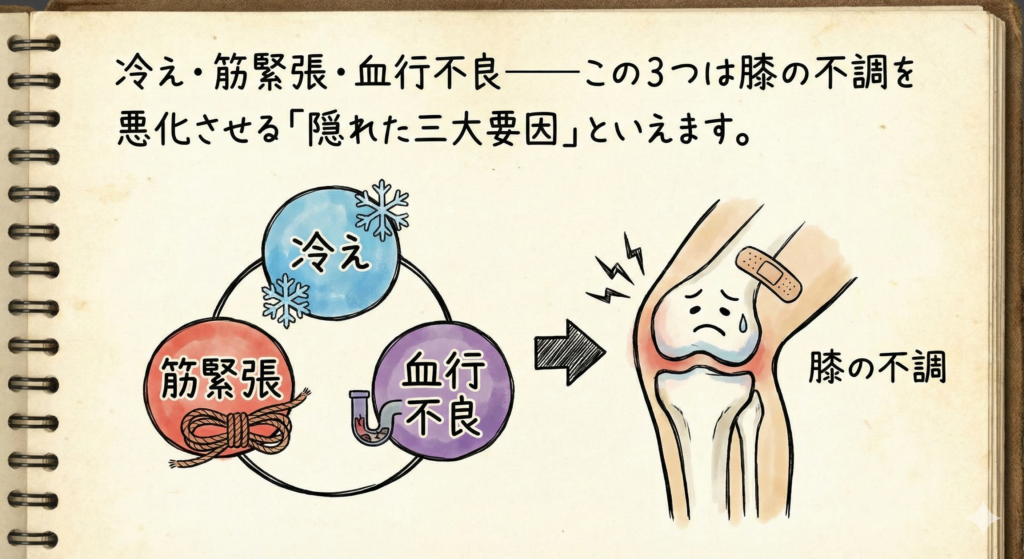

「冷え」や「筋肉の硬さ」も痛みの原因に

膝の痛みは、関節そのものの損傷だけでなく、「冷え」や「筋肉のこわばり」からも生じます。

冷えによって血流が悪化すると、炎症が起きやすくなり、老廃物が滞留して痛みやむくみが強くなります。

また、太ももやふくらはぎの筋肉が硬い状態では、膝関節の動きが制限され、負担が増加します。

ストレッチや温熱療法などで筋肉を柔軟に保つことは、膝の痛みを和らげるセルフケアとして非常に効果的です。

冷え・筋緊張・血行不良――この3つは膝の不調を悪化させる「隠れた三大要因」といえます。

変形性膝関節症の進行度と見分け方

初期〜末期までの段階別症状をチェック

変形性膝関節症は、進行度によって症状や治療方針が異なります。一般的に、初期・中期・末期の3段階に分けて考えられます。

【初期段階】

膝の違和感やこわばり、動き始めの痛み(いわゆる“スタート痛”)が出る時期です。

階段の上り下りや立ち上がりのときに痛みが出ることがありますが、休めば治まるケースが多いです。

この時点では、軟骨のすり減りは軽度で、リハビリや運動療法、再生医療などの保存的治療で改善が期待できる段階です。

【中期段階】

膝の腫れや熱感が出て、歩行中や立ち仕事の際に痛みが強くなります。

膝に「水がたまる」こともあり、関節の変形が始まっている可能性があります。

動かさないでいると関節が硬くなり、可動域が狭まることも。

この時期には、軟骨の損傷が進行しており、適切な治療を受けることが進行予防の鍵となります。

【末期段階】

軟骨がほとんど残っておらず、骨同士がぶつかり合っている状態です。

膝の変形が目立ち、O脚や歩行困難を伴うケースもあります。

この段階では、痛みが強く日常生活に支障が出るため、再生医療や手術を含めた積極的な治療が必要になります。

進行の速度は人によって異なりますが、初期のうちに対応することで重症化を防ぐことが可能です。

朝のこわばり、歩き出しの痛みが出たら要注意

膝関節症の初期サインとして最も多いのが、「朝起きたときのこわばり」や「歩き始めの痛み」です。

これは、夜間の安静中に関節液の循環が滞り、関節が硬くなるために起こります。

痛みが動くうちに軽くなるため、「年齢のせい」や「疲れの一時的なもの」と見過ごしてしまう方も多いですが、この症状が1か月以上続く場合は、膝の軟骨がすでに摩耗し始めている可能性があります。

また、膝の内側がピンポイントで痛む場合や、正座・しゃがみ動作がつらくなる場合も注意が必要です。

これらは関節の内側に負担がかかり、炎症が起きているサイン。

放置せず、整形外科や再生医療専門クリニックで早めに検査を受けましょう。

進行を早期に見つけるための検査と診断方法

変形性膝関節症の診断には、画像検査と機能評価が欠かせません。

主に以下の検査が行われます。

X線検査(レントゲン)

関節の隙間が狭くなっていないか、骨の変形があるかを確認します。

進行度の判定にも使われる基本的な検査です。

MRI検査

軟骨や半月板の損傷、炎症の有無などを詳細に評価します。

X線では映らない「早期の軟骨変化」を見つけることができます。

超音波検査(エコー)

膝に水が溜まっているか、炎症がどの程度あるかをリアルタイムで確認できます。

関節液検査

膝にたまった関節液を採取し、感染やリウマチなど他の病気が原因でないかを調べます。

最近では、これらの検査結果をもとに、軟骨の再生力を高める再生医療(幹細胞治療・PRP・エクソソーム療法など)を早期に導入するケースも増えています。

早期発見・早期治療こそが、将来の関節変形を防ぐ最善の手段といえるでしょう。

膝の痛みを放置してはいけない理由

関節の変形は自然には元に戻らない

変形性膝関節症の最大の特徴は、進行性の病気であるということです。

軟骨は一度すり減ると自然には再生しにくく、そのまま放置すると少しずつ関節が変形していきます。

「しばらく休めば良くなる」「痛み止めで抑えておけば大丈夫」と思っているうちに、関節の破壊が進むケースも少なくありません。

軟骨は血管が通っていないため、自己修復が非常に難しい組織です。

そのため、症状が軽いうちに再生医療などの軟骨修復を促す治療を行うことが、回復への鍵となります。

特に、中高年以降の方では、加齢に伴う代謝の低下で軟骨再生がさらに遅くなるため、早期の対策が重要です。

痛みを我慢することで筋力が低下し悪循環に

膝に痛みがあると、「なるべく動かないようにしよう」と考えてしまいがちですが、これは逆効果です。

動かさないことで太ももの筋肉(大腿四頭筋)が弱り、膝を支える力がさらに低下します。

筋力が弱くなると、膝関節にかかる負担が直接的に増し、痛みが悪化する――このような悪循環が生まれます。

また、運動不足による体重増加も、膝への負担を加速させる原因です。

「痛いから動けない」ではなく、「痛みを軽減しながら安全に動く」ことが大切です。

理学療法士や医師の指導のもとで、膝に優しい運動やストレッチを継続することが、治療と予防の両面で効果的です。

再生医療による新しい膝治療の可能性

幹細胞治療が膝の軟骨を再生する仕組み

近年注目されているのが、幹細胞治療(Stem Cell Therapy)です。

幹細胞とは、自分自身を増殖させながら、骨・筋肉・軟骨などのさまざまな細胞に変化できる“再生のもと”となる細胞です。

幹細胞を投与することで、膝の損傷した軟骨に対して「修復信号」を送り、細胞の再生を促進します。

さらに、炎症を抑えるサイトカイン(IL-10、TGF-βなど)を分泌し、関節内の環境を改善します。

これにより、痛みの軽減とともに、関節の動きや柔軟性の回復が期待されています。

手術を行わずに、自分の細胞の力で軟骨を修復できる点が、幹細胞治療の大きな魅力です。

PRPやエクソソームなど、最新の再生医療の進歩

幹細胞以外にも、膝関節治療にはさまざまな再生医療が活用されています。

PRP療法(多血小板血漿):自分の血液から抽出した血小板成分を関節内に注入し、成長因子によって組織修復を促す治療。

エクソソーム療法:幹細胞が分泌するナノレベルの情報伝達物質(エクソソーム)を利用し、炎症を抑え、細胞の再生力を高める最新技術。

これらの治療法は、副作用が少なく、通院で受けられる低侵襲な再生医療として人気が高まっています。

また、従来のヒアルロン酸注射や鎮痛薬と違い、「痛みを抑える」だけでなく「関節を再生する」という点で次世代の治療法といえるでしょう。

従来の注射や手術に頼らない選択肢としての魅力

従来の治療では、痛みが強くなればヒアルロン酸注射、さらに進行すれば人工関節置換術が選択されるケースが多くありました。

しかし、これらの治療には一定の限界やリスクもあります。

再生医療は、これまで「手術しかない」と言われていた患者さんにも、体への負担を抑えながら自然な回復を目指せる選択肢を提供します。

手術を避けたい方、仕事や介護で長期間の入院が難しい方にとっても、有望な治療法となっています。

幹細胞やエクソソームを用いた再生医療は、痛みの軽減・軟骨再生・機能回復を同時に目指せる点で、膝治療の常識を変えつつあります。

変形性膝関節症を悪化させない生活習慣とは?

体重コントロールと膝に優しい運動の重要性

膝関節は、体重の約3〜5倍の負荷を常に支えています。

そのため、体重がわずかに増えるだけでも、膝への負担は大きく跳ね上がります。

例えば、体重が1kg増えると、歩行時には約3kg、階段では5kg以上の負担増になるといわれています。

そのため、体重コントロールは膝を守るための第一歩です。

急激なダイエットではなく、食事のバランスを整え、筋肉を落とさずに脂肪を減らすことが大切です。

また、運動不足も関節の動きを悪化させます。

おすすめの運動は、膝に負担をかけない“低負荷運動”。

- 水中ウォーキング

- 平地でのウォーキング(20〜30分程度)

- 自転車エルゴメーター

- 椅子に座ったままでの太もも上げ運動

これらの運動は、膝を動かしながら筋力を鍛え、関節液の循環を良くして軟骨の栄養をサポートします。

“動かすことで守る”という発想が、膝の健康維持には欠かせません。

姿勢・歩行フォームを見直す簡単なチェックポイント

膝の痛みを予防・軽減するには、普段の姿勢や歩き方のクセを意識することも大切です。

特にO脚やX脚、猫背の方は、膝関節にかかる負荷が偏りやすく、変形のリスクが高まります。

以下のポイントを日常生活で意識してみましょう。

- 立つときは両足に均等に体重をかける

- 歩くときはつま先をまっすぐ前に向け、かかとからつま先へ体重を移動させる

- 背筋を伸ばし、骨盤を立てるように意識する

- 長時間立ちっぱなしのときは、時々片足を休ませる

また、膝を守るためには太ももの内側の筋肉(内側広筋)を意識的に使うことが重要です。

階段を上がるときや椅子から立ち上がるとき、膝が内側に倒れないようにすることで、膝関節の軸を安定させることができます。

膝を守るための靴選び・日常ケアのコツ

意外と見落とされがちなのが、靴選びです。

かかとのすり減った靴や、クッション性のない硬い靴を履き続けると、膝への衝撃が増し、関節へのダメージを悪化させます。

膝に優しい靴を選ぶポイントは次の通りです。

- かかと部分がしっかりしており、足首を安定させる

- ソールにクッション性があり、着地時の衝撃を吸収できる

- 足にぴったりフィットし、靴の中で足が滑らない

また、自宅でできる日常ケアとして、

- 入浴や温湿布で膝を温め、血流を改善する

- ストレッチで太ももやふくらはぎの筋肉を柔らかく保つ

- 体を冷やさないように靴下・サポーターを着用する

といった方法も効果的です。

膝を「冷やさない」「固めない」「支えすぎない」ことを意識しながら、バランスの取れたケアを行いましょう。

変形性膝関節症の予防と早期対策

早期のリハビリ・ストレッチで関節の柔軟性を保つ

変形性膝関節症の予防には、関節をやわらかく保つことが最も重要です。

膝まわりの筋肉や靭帯が硬くなると、膝の動きが制限され、軟骨への圧力が偏ってしまいます。

日常的に取り入れたいストレッチとして、次のようなものがあります。

太もも前側のストレッチ:立った状態で片足を後ろに引き、足首を持って太ももの前を伸ばす。

ふくらはぎのストレッチ:壁に手をつき、片足を後ろに伸ばしてアキレス腱をゆっくり伸ばす。

膝抱えストレッチ:仰向けに寝て片膝を抱え、胸の方に引き寄せる。

どれも無理をせず、呼吸を止めないことがポイントです。

1回10〜20秒を目安に行い、毎日続けることで膝関節の柔軟性を保てます。

また、早期の段階でリハビリを始めることで、関節の変形や筋力低下を防ぎやすくなるため、「少し痛む」段階での行動が鍵となります。

違和感を感じた時点で医師に相談することの大切さ

膝に違和感や軽い痛みを感じた段階で、「病院に行くほどではない」と我慢してしまう方が多くいます。

しかし、この“我慢の期間”こそが症状を悪化させる最大の要因です。

初期の変形性膝関節症であれば、再生医療や理学療法での改善が期待できるケースが多くあります。

逆に、放置すると関節の変形が進み、治療法の選択肢が限られてしまうこともあります。

早期に受診することで、レントゲンやMRI検査によって軟骨の状態を把握でき、必要な治療や生活指導を受けることができます。

「まだ大丈夫」と思っても、3週間以上痛みやこわばりが続く場合は一度医師へ相談することをおすすめします。

“治す”から“守る”へ、再生医療で叶える予防医学

これまでの膝治療は、「痛みが出てから治す」という発想が一般的でした。

しかし、再生医療の発展によって、「痛みが出る前に守る」時代へと変わりつつあります。

幹細胞やエクソソームといった再生因子を活用することで、軟骨の損傷や炎症を早期に抑え、関節を健康な状態に保つことが可能です。

これにより、手術に至る前の段階で進行を食い止め、将来的な関節の劣化を防ぐことが期待されています。

つまり、再生医療は「治療」でありながら「予防」の要素も兼ね備えた、新しい形の医療です。

定期的なメンテナンスとして取り入れることで、“膝を守る医療”としての価値を発揮します。

健康な膝を守るために今できること

痛みを軽視せず、早めに治療を始めるメリット

膝の痛みは、放っておけば自然に治るものではありません。

初期の段階で治療を始めることで、軟骨再生や炎症抑制の効果が高まり、手術を避けられる可能性も高くなります。

また、早期に痛みを取り除くことで、歩行や運動が再開しやすくなり、筋力低下を防ぐことにもつながります。

「少しの痛みだから」と放置せず、「今のうちに整える」ことが、長く歩ける未来を守る最大の予防策です。

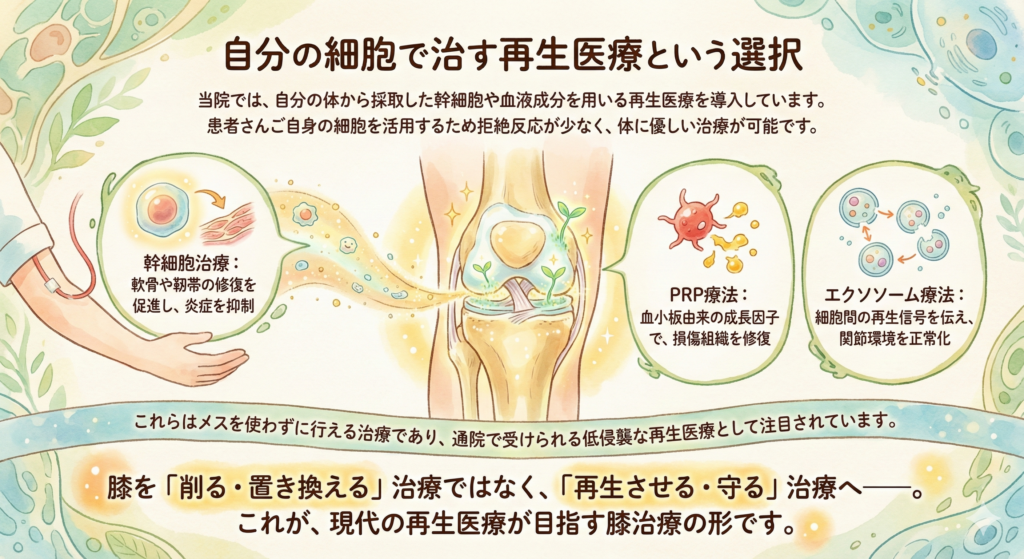

自分の細胞で治す再生医療という選択

当院では、自分の体から採取した幹細胞や血液成分を用いる再生医療を導入しています。

患者さんご自身の細胞を活用するため拒絶反応が少なく、体に優しい治療が可能です。

例えば、

幹細胞治療:軟骨や靭帯の修復を促進し、炎症を抑制

PRP療法:血小板由来の成長因子で、損傷組織を修復

エクソソーム療法:細胞間の再生信号を伝え、関節環境を正常化

これらはメスを使わずに行える治療であり、通院で受けられる低侵襲な再生医療として注目されています。

膝を「削る・置き換える」治療ではなく、「再生させる・守る」治療へ――。

これが、現代の再生医療が目指す膝治療の形です。

未来の歩行を守るための一歩を踏み出そう

膝の痛みを感じたとき、それは“体からのサイン”です。

「もう少し様子を見よう」ではなく、「今から守る」という意識を持つことが、健康寿命を延ばす第一歩になります。

再生医療は、失われた軟骨を取り戻すだけでなく、痛みを恐れずに動ける体を再び手に入れる希望を与えてくれます。

歩けることの喜び、外出できる自由――それは人生の質そのものです。

当院では、幹細胞・エクソソームを用いた最新の再生医療で、

患者さま一人ひとりが“自分の足で歩ける未来”を守るサポートを行っています。

今こそ、自分の膝と真剣に向き合う時。

小さな痛みが、将来の大きな不安につながらないように。

「早めのケア」が、健康な人生を支える最大の投資です。

とは?老化を招く体内の焦げつき-150x84.png)