「難病」は治らない時代から“治せる可能性”の時代へ

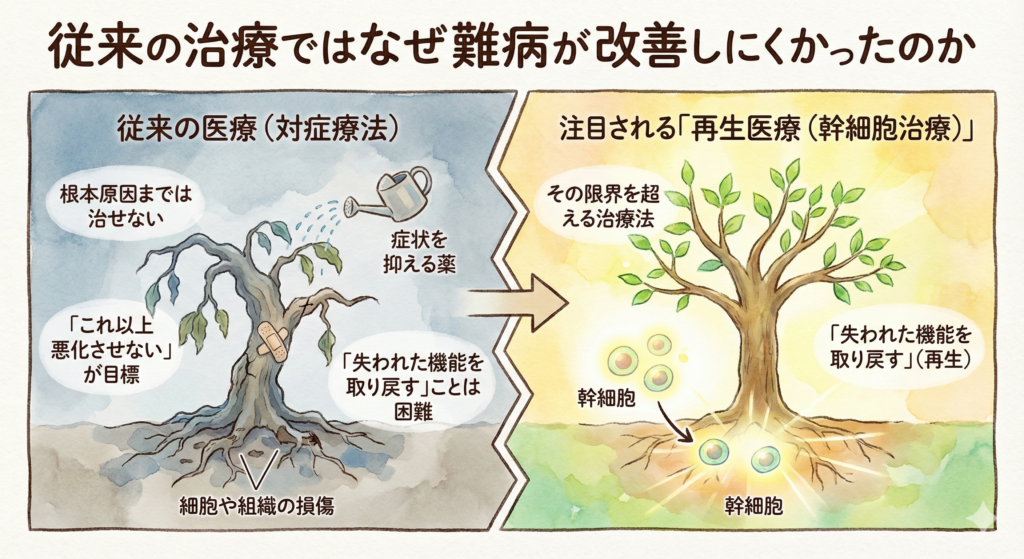

従来の治療ではなぜ難病が改善しにくかったのか

「難病」とは、明確な治療法が確立されておらず、完治が難しい病気を指します。日本では厚生労働省が指定する「指定難病」が333疾患あり、その多くは原因が完全には解明されていません。

従来の医療では、難病の治療は主に「対症療法」――つまり症状を抑えることが中心でした。炎症を抑える薬や、免疫の働きをコントロールする薬で一時的に症状を改善できても、病気の根本原因である「細胞や組織の損傷」までは治せなかったのです。

また、免疫異常や神経変性疾患などでは、体内での炎症や細胞死がゆっくり進行するため、発症時にはすでに多くの細胞が失われているケースもあります。こうした疾患では、薬では「これ以上悪化させない」ことが目標となり、「失われた機能を取り戻す」ことは非常に困難でした。

その限界を超える治療法として、今注目されているのが「再生医療(幹細胞治療)」です。

再生医療が難病治療に新たな希望をもたらす理由

再生医療は、人体が本来持つ「再生能力」を活かして、失われた組織や細胞を修復・再生する医療です。

なかでも幹細胞治療は、患者さん自身の細胞を活用して損傷部位の回復を促す、より自然な治療として注目されています。

幹細胞は、自ら増殖し(自己複製)、さまざまな細胞へ分化できるという特徴を持っています。

投与された幹細胞は、炎症を抑え、傷ついた細胞を保護し、再生を促す成長因子やサイトカインを放出します。これにより、体の回復力を引き出し、症状の進行を抑えることが期待されています。

たとえば、神経細胞が失われていくパーキンソン病、免疫の暴走が起こる関節リウマチ、慢性的な臓器障害を伴う肝硬変――これらの疾患はどれも、従来の薬物療法では「現状維持」が限界でした。

しかし再生医療では、「失われた細胞を再生する」 という新しいアプローチで、これまで不可能だった回復の可能性が見えてきています。

細胞レベルで「修復・再生」を目指す医学の進化

再生医療の最前線では、研究の焦点が「細胞そのもの」へと移っています。

従来の医療が臓器単位・症状単位での治療だったのに対し、再生医療は細胞レベルでの治療を目指す点が最大の特徴です。

幹細胞を用いることで、次のような効果が期待されています。

- 神経細胞の再生を促し、失われた運動機能や感覚を取り戻す

- 炎症を抑え、免疫の異常反応を正常化する

- 損傷した臓器(肝臓、膵臓、腎臓など)の修復を助ける

このように、従来の治療では「止めること」しかできなかった病気を、「再生させる」方向へ導けるのが幹細胞治療の最大の魅力です。

「治らない病気に終止符を打つかもしれない」――そう言われる背景には、再生医療が“生命の仕組み”そのものに働きかける新しい医学だからです。

幹細胞治療が難病に効く仕組みをわかりやすく解説

幹細胞が損傷した組織や臓器を修復するプロセス

幹細胞が治療に使われるのは、単に「細胞を補う」ためではありません。幹細胞が体内で分泌する成長因子やサイトカインが、損傷部位に“修復のスイッチ”を入れるためです。

主な修復プロセスは次の通りです。

①損傷部位への移動(ホーミング効果)

幹細胞は体内で炎症や損傷が起きている場所を感知し、その部分へ集まる性質を持っています。

②炎症の抑制と環境改善

幹細胞が分泌する抗炎症性サイトカインが炎症を鎮め、再生が進みやすい環境を整えます。

③組織の修復・再生促進

成長因子(VEGF、HGF、BDNFなど)が細胞の再生を促し、血管や神経、筋肉などの修復を助けます。

このプロセスは「パラクリン効果」と呼ばれ、幹細胞が“修復の指揮者”として働く仕組みです。

つまり、幹細胞が直接臓器になるわけではなく、「臓器を再生するよう体に命令を出す役割」を果たしているのです。

免疫の暴走を抑え、炎症をコントロールする力

難病の多くは、免疫のバランスが崩れて「自分の体を攻撃する」状態、つまり自己免疫異常によって引き起こされます。

幹細胞には、この“免疫の暴走”を抑える力があります。

幹細胞が分泌する免疫調整性サイトカインは、免疫細胞(T細胞、マクロファージなど)の働きを正常化し、過剰な炎症反応を抑制します。

その結果、慢性的な炎症が緩和され、組織の破壊を防ぐ効果が期待できます。

この作用は、関節リウマチや多発性硬化症、SLE(全身性エリテマトーデス)などの難病治療において非常に注目されています。

薬では一時的に炎症を抑えられても、免疫バランスを「根本から整える」ことはできません。

幹細胞治療は、まさにこの部分に働きかける“体質改善型の治療”といえるでしょう。

再生医療が「対症療法」ではなく「根本治療」を目指せる理由

これまでの医療は、薬や手術によって症状を和らげる「対症療法」が中心でした。

しかし、幹細胞治療では、症状を引き起こしている細胞レベルの異常そのものを整えることを目標としています。

幹細胞治療が「根本治療」と呼ばれるのは、以下の3つの理由によります。

- 炎症・免疫・再生という複数のメカニズムに同時に働きかけられる

- 患者さん自身の細胞を使うため、自然な形で修復が進む

- 投与後も長期的に細胞が働き、持続的な効果が期待できる

幹細胞治療は“薬で抑える医療”から“体が治す医療”への転換点にあるといえます。

これはまさに、医療が「延命のため」から「生活を取り戻すため」へと進化する象徴的な一歩です。

神経系の難病に対する幹細胞治療の可能性

パーキンソン病:脳神経細胞の再生と症状改善への期待

パーキンソン病は、脳の中の「黒質」と呼ばれる部分でドーパミンを作る神経細胞が減少することで起こる神経変性疾患です。

震え、筋肉のこわばり、動作の遅れなどが主な症状で、進行すると歩行や発話にも影響を与えます。

幹細胞治療では、幹細胞がドーパミン産生神経を保護し、損傷した神経細胞の修復を促す働きがあると報告されています。

また、抗炎症作用によって脳内の炎症が抑えられ、神経細胞が生存しやすい環境が整います。

実際に国内外の臨床試験では、パーキンソン病患者に幹細胞を投与したところ、運動機能の改善や薬剤の減量が可能になった例もあり、今後の発展が期待されています。

ALS(筋萎縮性側索硬化症):運動ニューロンの保護と進行抑制

ALSは、脳や脊髄の運動神経が少しずつ死滅していく進行性の難病です。

手足の筋力が低下し、最終的には呼吸筋も動かなくなります。

幹細胞治療の研究では、幹細胞が分泌する神経栄養因子(GDNFやBDNF)が、運動ニューロンを保護し、細胞死を遅らせる可能性が示されています。

また、炎症を抑制することで神経周囲の環境を整え、病気の進行スピードを遅らせることが期待されています。

完全な治療法ではないものの、「進行を遅らせる」「生活の質を保つ」ための有力な選択肢として、再生医療が注目されています。

多発性硬化症(MS):免疫調整による再発予防と機能回復

多発性硬化症は、免疫細胞が誤って自分の中枢神経(脳や脊髄)を攻撃し、神経伝達の絶縁体である「髄鞘」を破壊する病気です。

その結果、しびれや視力低下、歩行障害などさまざまな症状が再発・寛解を繰り返します。

幹細胞治療では、幹細胞が免疫バランスを整え、炎症を鎮めることで再発を抑制する効果が期待されています。

また、損傷した髄鞘の修復を促す因子(MBPやIGF-1など)を分泌し、神経伝達を回復させる働きも報告されています。

海外ではすでにMS患者への幹細胞移植によって再発が減少し、歩行能力が改善した症例も報告されており、再生医療の有効性を裏付けるデータが増えています。

免疫系の難病を根本から整える再生医療

関節リウマチやSLE(全身性エリテマトーデス)への効果

関節リウマチやSLE(全身性エリテマトーデス)は、自己免疫の異常によって体内の臓器や関節が攻撃される代表的な免疫疾患です。

本来、外敵を排除するはずの免疫システムが誤作動を起こし、自分自身の組織を破壊してしまうことが病気の根本原因です。

従来の治療では、免疫抑制剤やステロイド薬によって免疫反応を抑え、炎症や痛みを軽減してきました。

しかし、これらの薬は一時的な効果にとどまり、長期間の使用で副作用(感染症リスク、骨粗しょう症、血糖上昇など)が問題となるケースもあります。

幹細胞治療では、幹細胞が分泌する「免疫調整因子(サイトカイン)」が免疫のバランスを整え、自己免疫反応そのものを抑制することが期待されています。

また、幹細胞が炎症部位に集まり、損傷した組織を修復する働きもあるため、関節の腫れや痛みを軽減し、機能回復をサポートします。

実際に、リウマチ患者に脂肪由来幹細胞を投与した臨床研究では、疼痛の軽減やCRP(炎症マーカー)の改善が報告されています。

薬では抑えきれなかった慢性炎症に対して、幹細胞が新たなアプローチをもたらしているのです。

自己免疫の暴走を抑える幹細胞の免疫調整作用

免疫系は「攻撃」と「抑制」のバランスが取れていることで正常に働きます。

しかし、難病の多くではこのバランスが崩れ、免疫細胞が過剰に活性化して炎症を起こします。

幹細胞は、この暴走した免疫反応を抑制する働きを持っています。

具体的には、幹細胞が放出する抗炎症性サイトカイン(IL-10、TGF-βなど)が、炎症を引き起こす免疫細胞(T細胞、マクロファージなど)の活動を抑えます。

同時に、免疫を安定化させる「制御性T細胞(Treg)」の増加を促し、免疫システム全体のバランスを整えます。

これにより、慢性炎症が鎮まり、関節や臓器の破壊が抑えられる可能性があります。

この「免疫調整作用」は薬にはない特徴であり、幹細胞治療が自己免疫疾患の“根本改善”を目指せる理由のひとつです。

薬では抑えきれない慢性炎症を軽減するメカニズム

慢性炎症は、関節リウマチやSLEだけでなく、多くの難病の進行に関係しています。

炎症が長く続くと、組織が硬くなったり、線維化が進んで臓器の機能が低下します。

幹細胞は、この炎症環境そのものを変える働きを持っています。

幹細胞が分泌する成長因子(HGF、VEGFなど)が血管を修復し、酸素や栄養を炎症部位に届けやすくすることで、炎症を鎮める環境を作り出します。

さらに、幹細胞は酸化ストレスを軽減し、炎症で傷ついた細胞の死滅を防ぐ作用も報告されています。

このため、慢性炎症によって進行する難病の治療において、幹細胞治療は「進行抑制」だけでなく「再生促進」の両面で作用する可能性があるのです。

代謝系・内分泌系の難病における幹細胞治療の役割

糖尿病:膵臓β細胞の再生とインスリン分泌の改善

糖尿病は、膵臓のβ細胞が破壊・機能低下することでインスリンが十分に分泌されず、血糖値が高くなる病気です。

とくに1型糖尿病では、自己免疫反応によってβ細胞がほぼ失われるため、従来はインスリン注射による補充しか方法がありませんでした。

幹細胞治療では、幹細胞が分泌する成長因子が膵臓の血流を改善し、β細胞の再生を助けることが期待されています。

また、免疫の異常反応を抑えることで、自己免疫によるβ細胞の破壊を防ぐ可能性も報告されています。

これにより、インスリン分泌量が改善し、血糖コントロールの安定化が見込まれています。

まだ臨床研究の段階ですが、「インスリンに頼らない生活」を目指す新たなアプローチとして注目されています。

脂肪肝・肝硬変:肝臓再生と線維化抑制への応用

脂肪肝や肝硬変は、長期の炎症や代謝異常によって肝細胞が壊れ、線維化が進行してしまう病気です。

従来の治療では進行を止めるのが限界であり、肝移植が唯一の根本的治療法とされてきました。

幹細胞治療では、幹細胞が分泌する成長因子(HGFやEGFなど)が肝細胞の再生を促し、線維化を抑制することが報告されています。

また、血管新生作用により肝臓の血流が改善し、残存する肝細胞の機能を支えることも期待されています。

脂肪肝から肝硬変への進行を防ぐだけでなく、失われた肝機能の一部を回復させる可能性 が示されており、幹細胞治療が「移植以外の選択肢」として現実味を帯びています。

甲状腺機能異常や副腎疾患への研究的アプローチ

甲状腺や副腎といった内分泌臓器の疾患にも、幹細胞治療の応用が研究されています。

これらの臓器はホルモン分泌を司る重要な器官で、自己免疫反応や炎症によって機能低下を起こすことがあります。

幹細胞は、損傷した内分泌組織の修復を助け、炎症を鎮める働きがあります。

特に、甲状腺ホルモンを分泌する「濾胞細胞」や、副腎皮質ホルモンを産生する「副腎皮質細胞」への分化誘導研究が進められています。

まだ臨床応用の段階には至っていませんが、将来的にはホルモン補充に頼らず「自分の臓器を再生してホルモンバランスを取り戻す」治療が実現する可能性もあります。

幹細胞治療で期待できる「症状の改善」と「生活の変化」

筋力・感覚・呼吸など身体機能の回復

神経や筋肉の障害を伴う難病では、筋力の低下や感覚障害、呼吸機能の低下などが生活を大きく制限します。

幹細胞治療によって神経や筋組織の修復が進むことで、身体機能の回復が期待されます。

実際に、幹細胞を投与したALSや脊髄損傷の患者で、握力や歩行距離が改善した という報告もあります。

また、呼吸筋の機能が改善し、人工呼吸器の補助を減らせた例も報告されており、日常生活の自立につながる成果が少しずつ現れています。

慢性的な疲労や痛みの軽減によるQOL(生活の質)向上

多くの難病患者が抱えるのが「慢性的な疲労」や「痛み」です。これらは身体的だけでなく、精神的にも大きな負担になります。

幹細胞治療は、炎症や酸化ストレスを軽減することで、全身の代謝とエネルギー循環を改善し、倦怠感を軽減する効果が期待されています。

さらに、神経伝達の異常が整うことで痛みが減り、睡眠の質や精神的な安定が向上することも報告されています。

「薬を飲んでも疲れが取れなかった」「常に痛みがあった」といった慢性症状の改善が、QOLの大きな変化につながります。

介護やサポートが必要な生活からの脱却を目指す

難病は、進行とともに介護やサポートが必要になるケースが少なくありません。

幹細胞治療で機能が回復すれば、「自分の力で動ける」「自分のことが自分でできる」という自立の可能性が広がります。

歩行や食事、排泄といった日常動作が少しでも改善すれば、介護負担が減るだけでなく、患者さん本人の自己肯定感や生きがいの回復にもつながります。

幹細胞治療は、「延命」から「自立支援」への医療の変化 を象徴する新しいアプローチといえます。

幹細胞の種類と難病治療への応用の違い

脂肪由来幹細胞・骨髄由来幹細胞の特徴と使い分け

幹細胞治療に用いられる細胞にはいくつかの種類がありますが、主に使用されているのが 脂肪由来幹細胞(ADSC) と 骨髄由来幹細胞(BMSC) です。どちらも再生能力と抗炎症作用を持っていますが、その特性や適応疾患には違いがあります。

脂肪由来幹細胞(ADSC) は、腹部や太ももから採取した脂肪から抽出されます。採取が容易で、1gあたりに含まれる幹細胞の数が多く、増殖スピードも速いという利点があります。抗炎症作用や血管新生作用に優れており、神経や血管の修復を伴う疾患――たとえば神経変性疾患や自己免疫疾患――に効果が期待されています。

一方の 骨髄由来幹細胞(BMSC) は、骨盤などから採取する骨髄液に含まれ、免疫調整作用や線維化抑制作用に強みがあります。そのため、肝硬変、腎不全、膠原病など慢性炎症や線維化を伴う疾患への応用が進んでいます。

どちらも患者さん自身の細胞を使う「自家移植」であれば、拒絶反応が起こりにくく、安全性が高い点が共通しています。

投与方法(点滴・局所注入)で変わる効果の範囲

幹細胞の投与方法にはいくつかの選択肢があります。

もっとも一般的なのは 静脈点滴(全身投与) で、幹細胞を血管内に注入し、全身を巡る血流に乗せて炎症や損傷部位に届ける方法です。炎症が全身に広がっている難病や、慢性疾患に対して広範な効果を発揮する可能性があります。

もう一つの方法が 局所注入 です。これは、患部の周囲や臓器の近くに直接幹細胞を投与するもので、より集中的な修復が期待できます。たとえば、関節リウマチの関節部位、神経障害の損傷部位、肝臓疾患の門脈周囲などに投与されます。

さらに最近では、幹細胞培養上清(エクソソーム) を投与する方法も注目されています。これは幹細胞が放出する再生因子を濃縮した液体で、細胞そのものを移植せずに「幹細胞の働きだけを利用する」次世代型の再生医療です。

幹細胞治療を受ける前に知っておきたいポイント

どんな難病に適応される可能性があるのか?

幹細胞治療は現在も研究が進んでおり、適応疾患は拡大しつつあります。

現時点で臨床研究や実施例が多い主な疾患には、以下のようなものがあります。

神経系:ALS、パーキンソン病、脊髄損傷、末梢神経障害

免疫系:関節リウマチ、SLE(全身性エリテマトーデス)、多発性硬化症

代謝系:糖尿病、脂肪肝、肝硬変

血管・循環器系:心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症

呼吸器系:COPD、肺線維症

これらはいずれも従来の治療で「根本改善が難しい」とされてきた疾患です。幹細胞治療はその限界を超える可能性があることから、世界中で臨床研究が行われています。

治療の安全性と副作用リスクの実際

幹細胞治療は、これまでの臨床データから 安全性が高い治療 とされています。

自家幹細胞を使用する場合、拒絶反応や重篤な副作用の報告はほとんどありません。

主な副作用としては、投与後の軽い発熱、倦怠感、注入部位の痛みなどが挙げられますが、いずれも一時的で自然に改善することが多いです。

ただし、幹細胞治療の効果や持続時間には個人差があるため、医師と十分に相談し、自分の体に最適な治療法を選ぶことが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 神経障害はどのように診断されますか?

A. 症状の経過と既往歴を丁寧に聴取し、神経学的診察で感覚・運動・反射を評価します。

Q2. 放っておいても良くなる神経障害はありますか?

A. 一過性の軽度圧迫などは自然改善する場合もありますが、糖尿病性・圧迫性の慢性化例や薬剤/アルコール性、脊髄・中枢由来の障害は放置で進行しやすく、早期介入が望ましいです。

Q3. 幹細胞治療が期待できる神経障害は?

A. 糖尿病性末梢神経障害、術後・外傷後の末梢神経損傷、坐骨神経痛や頚椎/腰椎疾患に伴う根症状、脊髄損傷後の残存症状などで臨床研究が進んでいます。炎症・虚血・線維化が関与する病態で特に有望です。

Q4. 幹細胞はどのように投与しますか?

A. 静脈点滴で全身に届ける方法と、障害神経の近傍(神経周囲・椎間孔周囲・末梢神経走行部)への超音波ガイド下局所注入があります。症状の分布や原因に応じて最適ルートを選択します。

Q5. 効果はいつ頃から実感できますか?

A. 早い方で数週間から疼痛・しびれの軽減が始まり、多くは2〜3か月で感覚/機能の改善が緩やかに進みます。神経は再生に時間を要するため、経時的フォローで評価します。

Q6. リスクや副作用はありますか?

A. 自家脂肪由来MSCでは拒絶の報告はほぼありません。投与後の一過性の微熱・倦怠感・注入部の違和感が主体で、重篤な合併症は稀です。無菌管理・適切な選別/培養が行われる施設を選ぶことが重要です。

Q7. 薬物療法やリハビリと併用できますか?

A. 可能です。幹細胞治療は「再生環境を整える」治療のため、鎮痛薬や代謝改善薬、理学療法・神経モビライゼーション、栄養最適化を組み合わせると相乗効果が期待できます。

Q8. 再発・増悪の予防にも役立ちますか?

A. 炎症・虚血の改善と微小循環の再構築により再増悪の抑制が期待されますが、血糖・体重・姿勢/負荷・飲酒/薬剤などの原因管理が不可欠です。

Q9. 高齢でも治療を受けられますか?

A. 全身状態が安定していれば高齢者でも実施可能です。加齢で低下した再生力を補う目的で選択されることも増えています(心・腎機能や抗凝固療法中などは個別評価)。

Q10. 回数の目安は?

A. 初期は1〜2回(4〜8週間隔)+維持(3〜6か月毎の上清液/エクソソーム併用など)を提案することが多く、症状と反応性に応じて医師と最適プランを決めます。

再生医療が切り拓く「難病治療の未来」

世界中で進む臨床研究と治療成果の報告

幹細胞治療は、すでに世界各国で臨床研究が行われています。

アメリカ、韓国、中国、日本をはじめとする多くの国々で、ALS、パーキンソン病、心筋梗塞などに対する治療効果が報告されています。

特に、脂肪由来幹細胞を使った臨床研究では、炎症マーカーの改善、神経伝導速度の上昇、生活機能スコアの改善などが確認されており、「幹細胞が炎症を抑えながら修復を促す」というメカニズムが裏付けられつつあります。

国際的にも、再生医療は“根本治療を目指す医療”として医療の主流になりつつあります。

日本国内での治験・承認状況と今後の展望

日本でも再生医療分野の発展は著しく、厚生労働省の「再生医療等安全性確保法」に基づいて、多くのクリニックが届出・承認を受けています。

現在、神経疾患や自己免疫疾患を対象とした治験が進行中で、実用化に向けたエビデンスが着実に蓄積されています。

また、日本は細胞培養技術や品質管理体制が世界的にも高い水準にあり、安全性と再現性の高い治療を提供できる環境が整っています。

今後5〜10年の間に、幹細胞治療がより多くの難病に適応され、保険診療の一部として導入される可能性も期待されています。

“治らない”を“改善できる”に変える再生医療の力

幹細胞治療は、これまで「治らない」とされてきた難病に対し、“改善の可能性”を提示する医療です。

神経・免疫・代謝といった多系統の病気に対して、細胞レベルで働きかけ、体そのものの再生力を呼び覚ますことができます。

もちろん、すべての患者さんに同じ効果が得られるわけではありません。

しかし、従来治療では得られなかった「変化」を実感する人が増えていることは確かです。

幹細胞治療は、「延命の医療」から「生きる力を取り戻す医療」へ――

その象徴的な進化として、難病治療の未来を大きく変えつつあります。

当院では、こうした最先端の幹細胞治療を通じて、一人ひとりの患者さんに新しい希望を届けています。

諦める前に、体の中に眠る再生の力を信じてみませんか。

とは?老化を招く体内の焦げつき-150x84.png)