最新の再生医療による

革新的アプローチ

糖尿病再生治療DIABETES MELLITUS

- #糖尿病再生治療

- #幹細胞再生治療

- #細胞上清液治療

- #内服治療

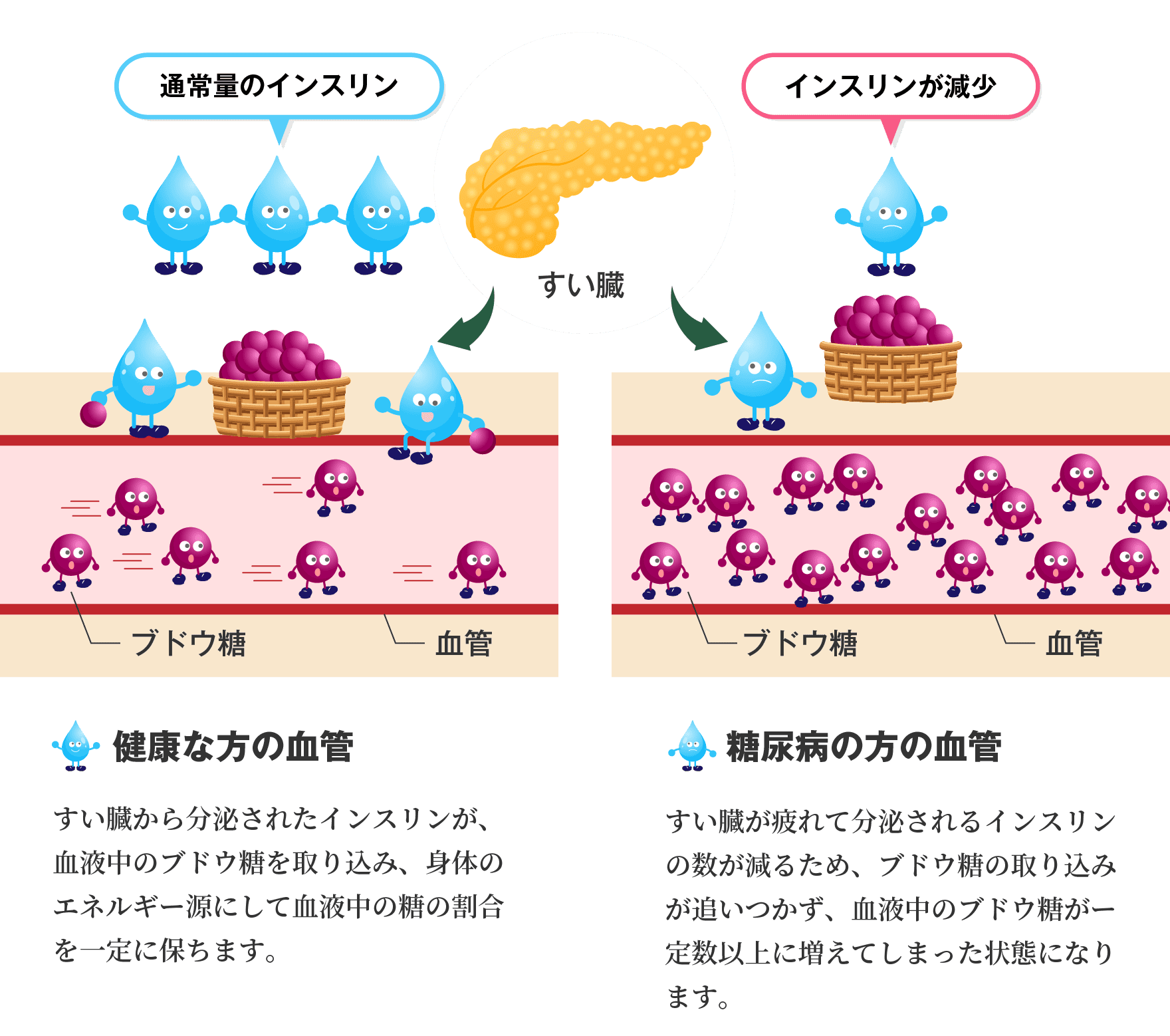

糖尿病のメカニズム

糖尿病とは、インスリンの作用が低下することで、血液内のブドウ糖(血糖値)が一定の割合を超える状態です。

健康な状態の血糖値は、インスリンと呼ばれるホルモンによって一定に維持されています。

食事により血糖値が上がると膵臓からインスリンを分泌し、ブドウ糖を筋肉や肝臓、脳などに取り込むことで血糖値を下げます。

一方で、インスリンが十分に分泌されなかったり、ブドウ糖が過剰に増加したりすると、血液内にブドウ糖が余る状態になります。

糖尿病の原因とは?

糖尿病の原因には、生活習慣や遺伝といった要因が関係しています。おもな原因は以下のとおりです。

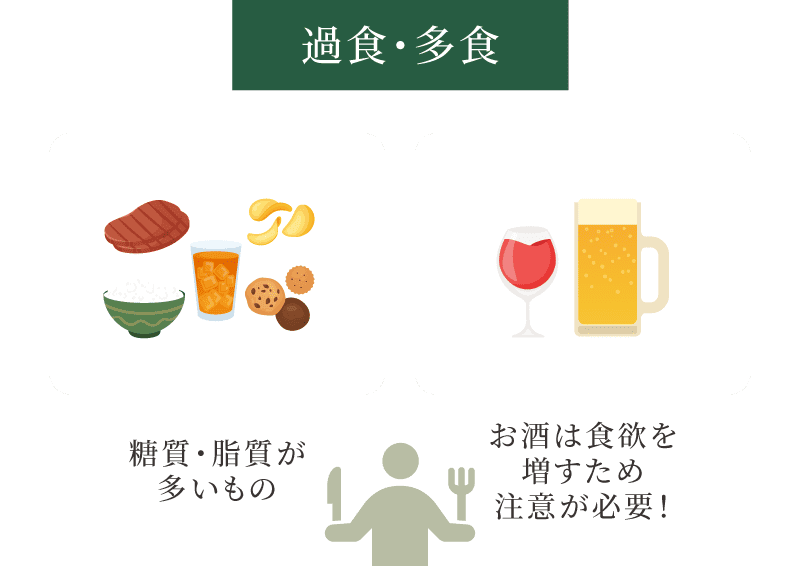

食べ過ぎ・飲み過ぎ

糖質の高い食べ物や飲み物を口にし過ぎると、血糖値が上がりやすくなり、糖尿病のリスクが上がります。

たとえば、ご飯・パン・麺といった主食や、洋菓子・和菓子・甘いジュースといったものは糖質を多く含んでいます。

そのため、血糖値が上昇し、インスリンの働きが追いつかなくなる可能性があるでしょう。

また、脂質を多く含む揚げ物やスナック菓子、洋菓子などを食べ過ぎると、インスリンが効きにくくなり、糖尿病にかかりやすくなります。

お酒は適量であれば問題ありませんが、飲み過ぎると食欲を増進させるため、注意が必要です。

肥満

肥満になると、インスリンが効きづらくなるため、血糖値が上昇し、糖尿病のリスクが高まります。

とくに、脂肪肝の方や内臓脂肪が多い方の場合、インスリンの効きが悪化し、糖尿病を発症しやすくなります。

運動不足

運動不足になると、インスリンの効きが悪化し、血糖値が下がりにくくなって糖尿病のリスクが上昇します。

また、エネルギーが消費されにくくなるため、体重増加にもつながり、肥満になることもあります。

遺伝

親が糖尿病の場合、遺伝の影響で糖尿病になるリスクが高くなるとされています。

しかし、食生活や運動習慣といった環境要因も影響するため、一概にはいえません。

加齢

年齢を重ねると、膵臓の機能が低下し、インスリンの分泌量が減って糖尿病のリスクが高まります。

また、脂肪の割合が増える一方で筋肉量が減り、インスリンが効きにくくなることも原因の一つです。

さらに、体力や免疫力の低下も起こるため、糖尿病にかかりやすくなります。

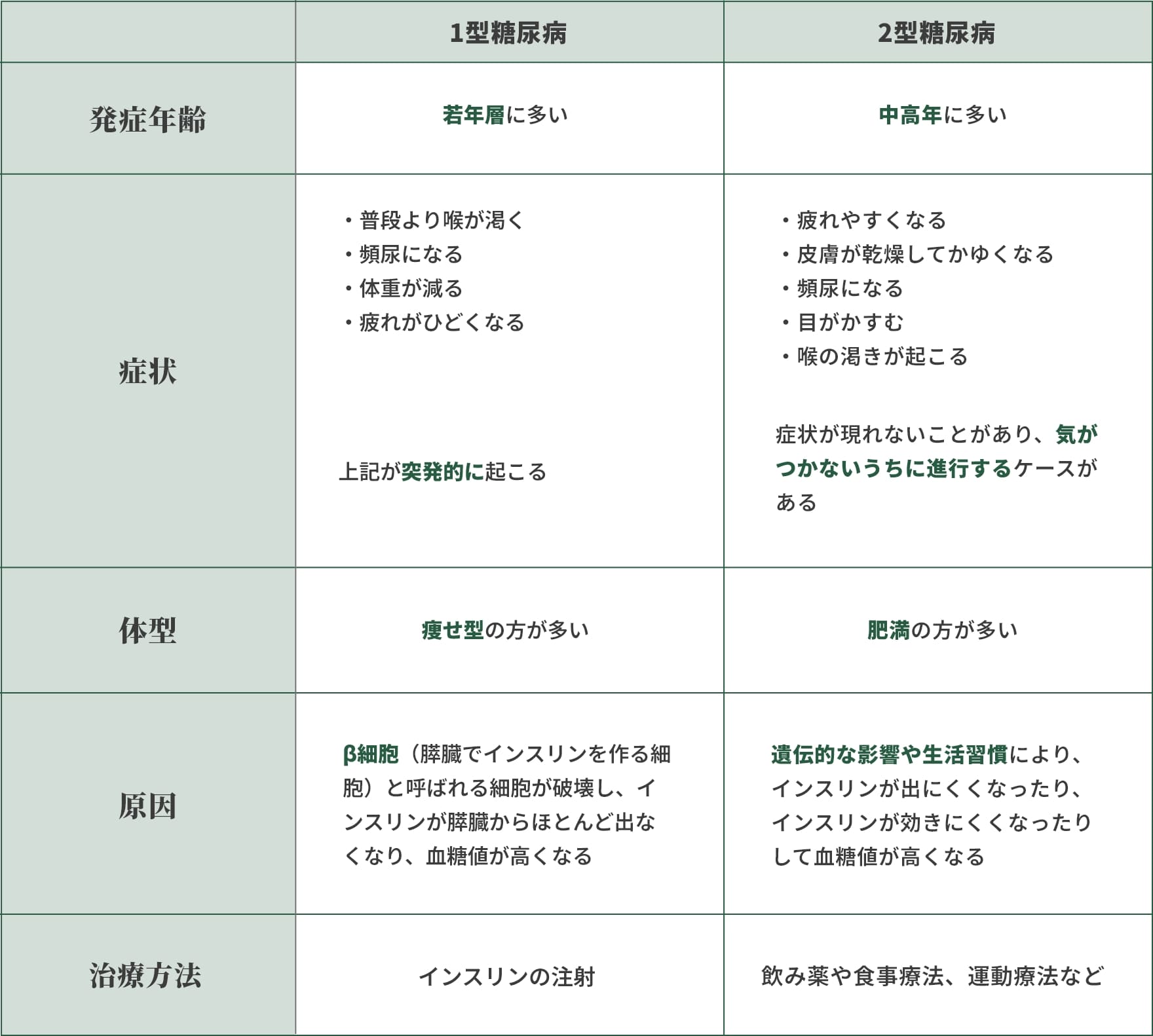

糖尿病の種類

糖尿病は、大きく分けて1型糖尿病と2型糖尿病に分かれます。それぞれの特徴は以下のとおりです。

1型糖尿病

1型糖尿病とは、膵臓からインスリンがほとんど出なくなる疾患です。

1型糖尿病と診断された場合、注射でインスリンを補う必要があります。世界的には、糖尿病患者全体の約5%が1型糖尿病といわれています。

2型糖尿病

2型糖尿病とは、インスリンが出にくくなったり、インスリンが効きにくくなったりして血糖値が上がる疾患です。

一般的に糖尿病と表現した場合、2型糖尿病を示すことが多いです。遺伝的な影響や運動不足、肥満や食べ過ぎなどが原因とされています。

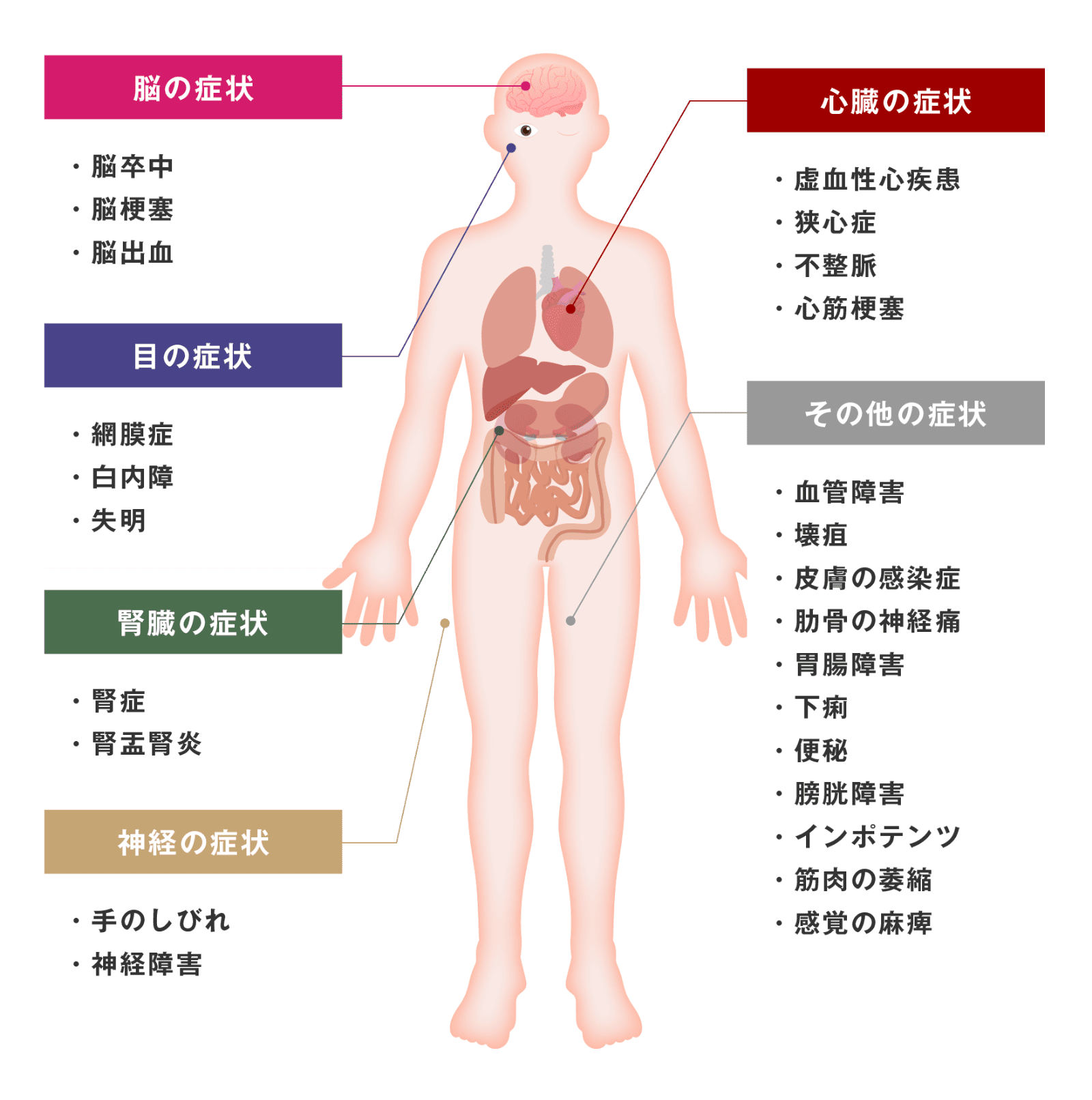

糖尿病3大合併症

糖尿病にかかると、網膜症や腎症、神経障害といった3大合併症にかかる可能性があります。

それぞれの合併症の特徴は以下のとおりです。

網膜症

網膜症とは、網膜の血管が高血糖の影響を受け、眼底出血を起こし、視力障害をもたらす疾患です。 糖尿病による網膜症で失明する患者さまは毎年約3,000人に及ぶとされ、成人後の失明の主要な原因になっています。 糖尿病網膜症は、以下の3段階で進行していくのが特徴です。

| 単純網膜症 | 網膜に存在する毛細血管がもろくなり、血管から血液が漏れたり、漏れ出た血液内の脂質やたんぱく質の成分が網膜に沈着する |

|---|---|

| 増殖前網膜症 | 毛細血管が閉塞し、網膜内に酸素や栄養が行き渡らない部分が起こる。血液不足によって神経もむくんでいく |

| 増殖網膜症 | 毛細血管の閉塞によって不足する酸素を補うために血管新生が起こる。一方で、新しい血管は簡単に破壊され、網膜剥離などが起こる |

腎症

腎症とは、高血糖によって腎臓にある糸球体の構造が破壊され、血液内の老廃物がたまったり、アルブミン(血液に含まれるたんぱく質の一種)が尿中に漏れ出したりする疾患です。

腎症は、進行段階によって以下の症状が現れます。

| 進行段階 | 自覚症状 |

|---|---|

| 正常期 | なし |

| 早期腎症 | なし |

| 顕性腎症前期 | なし |

| 顕性腎症後期 | むくみが出る |

| 腎不全期 | むくみのほか、尿毒症(息切れや尿量減少、食欲低下など)の症状が出る |

糖尿病性腎症が進行すると、腎臓が持つ血液を浄化する機能が低下し、体内の不要な物質や水分が排出されにくくなります。

最終的には、腎臓で尿を作り出すことが困難になり、機械によって血液を浄化する血液透析療法が必要になることもあります。

神経障害

神経障害は、手足のしびれや痛みなどを引き起こす障害です。夜になると症状が強くなる傾向があり、睡眠が困難になる方もいます。

とくに足は、高血糖の影響を受けやすい部位であるため、症状が出やすいとされています。

また、手足以外にも心臓や胃腸、膀胱などにも影響を及ぼし、機能低下を引き起こす可能性があります。

患者さまの中には、日常生活の中で神経障害の症状が出たとしても気のせいだと勘違いし、放置してしまうケースがあります。

このような場合、発見が遅れて重症化し、最悪の場合、足の切断が必要になる可能性もあります。

糖尿病セルフチェックリスト

以下の症状に当てはまる方は、糖尿病のリスクがあるため、医療機関を受診しましょう。

- 足がむくむ

- めまいや立ちくらみを起こしやすい

- やたらと喉が渇く

- 目がかすむ

- 食べてもお腹が空く

- 疲れやすい

- トイレの回数が増えた

- 手足のしびれがある

- 傷が治りにくい